Gesundheitsförderung und Migrationshintergrund

Zitierhinweis: Borde, T. & Blümel, S. (2020). Gesundheitsförderung und Migrationshintergrund. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Seit den 1960er-Jahren hat sich die Bundesrepublik Deutschland kontinuierlich zu einer Einwanderungsgesellschaft entwickelt. Obwohl rund 24 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund besitzen, gibt es bislang wenige fundierte Daten zu dessen Einfluss auf die Gesundheit. Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen, dass es sich um eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe handelt und der Migrationshintergrund sowohl gesundheitliche Risiken bzw. Belastungen als auch Ressourcen mit sich bringt. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sollten migrationsspezifische Zugangsbarrieren verringern und zentrale Einflussfaktoren berücksichtigen: etwa das Herkunftsland, den Sozialstatus, die Einwanderergeneration und das Geschlecht.

Schlagworte

Migrationshintergrund, Phasen der Migration, Gesundheitsförderung, Partizipation

Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes hat „eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist. Zu den Personen mit Migrationshintergrund gehören im Einzelnen alle Ausländer, (Spät-)Aussiedler und Eingebürgerten. Ebenso dazu gehören Personen, die zwar mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind, bei denen aber mindestens ein Elternteil Ausländer, (Spät-)Aussiedler oder eingebürgert ist“ (Statistisches Bundesamt 2018, S. 4).

Migration und andere Hintergründe wie die geschichtliche Entwicklung zeigt, ist die Migration von Individuen oder Gruppen kein neues Phänomen, denn immer schon wanderten Menschen weltweit auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen von einer Region in die andere. Deutschland war noch bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Auswanderungsland. Doch seit den 1960er-Jahren hat sich die Bundesrepublik Deutschland kontinuierlich zu einer Einwanderungsgesellschaft entwickelt. Auch in anderen Regionen Westeuropas sind ähnliche Entwicklungen erfolgt.

Die Zuwanderung nach Deutschland bzw. die Aufnahme von Ausländerinnen und Ausländern war sowohl wirtschaftlich und politisch als auch humanitär begründet und verlief in verschiedenen Phasen: Vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels in der expandierenden Industrie erfolgte im Verlauf der Jahre 1955 bis 1968 in der Bundesrepublik die Anwerbung von Arbeitskräften aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Seit den 1960er-Jahren beschäftigte auch die DDR- Vertragsarbeiter und - arbeiterinnen mit befristeten Arbeitsverträgen aus Polen, Ungarn, Mosambik und Vietnam.

Mit der Verfestigung des Aufenthaltsstatus begann seit den 1970er-Jahren der Niederlassungsprozess der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer, der mit dem Nachzug von Ehepartnerinnen und -partnern sowie Kindern im Rahmen der Familienzusammenführung einherging. Eine weitere Phase setzte mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten ein. Dies war von der Zuwanderung von Flüchtlingen und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Menschen jüdischen Glaubens aus Osteuropa geprägt.

Heute verfolgt die Europäische Kommission eine koordinierte Politik der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung, perspektivisch ist Deutschland jedoch aus demografischer und ökonomischer Sicht auf die weitere Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland angewiesen. Als anhaltende Migrationstrends zeichnen sich ab: die Ost-West-Migration innerhalb der 27 EU-Staaten, die kurz- und langfristige Migration von qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften, weitere Fluchtmigration (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2019) und Familienzusammenführungen sowie „irreguläre“ Zuwanderung aus verschiedenen Teilen der Welt.

Derzeit haben 23,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einen Migrationshintergrund. Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger, der seit vielen Jahren bei 9 Prozent lag, ist in den letzten Jahren auf 11,5 Prozent angestiegen (Statistisches Bundesamt 2018, S. 35) Der Anstieg des Ausländeranteils geht vor allem auf die Zuwanderung von Geflüchteten und von Menschen mit einer Arbeitserlaubnis aus Staaten außerhalb der Europäischen Union insbesondere aus Ländern des Westbalkan zurück, deren Zugang zum Arbeitsmarkt seit 2016 erleichtert wurde (Statistisches Bundesamt 2019).

Sowohl regional als auch hinsichtlich der Altersgruppen zeigt sich eine unterschiedliche Verteilung. So liegt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in einigen westdeutschen Großstädten bei ca. 40 Prozent, während er in neuen Bundesländern deutlich geringer ist. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist deutlich jünger, und etwa ein Drittel aller Kinder in Deutschland haben einen Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2018). Das Ausmaß der nicht registrierten Migration ist in statistischen Erhebungen naturgemäß nicht abgebildet. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der sogenannten „Migranten ohne Papiere“ auf legalem Weg mit Visum eingereist ist.

Die vorliegenden statistischen Daten zeigen, dass das Bildungs- und Einkommensniveau der Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Vergleich zur einheimischen deutschen Bevölkerung durchschnittlich niedriger ist und dass Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeitslosigkeit häufiger sind. Dabei ist zu betonen, dass die Unterschiede im Bildungs- und Berufsstatus innerhalb der Bevölkerung mit Migrationshintergrund beträchtlich sind und dass es sich bei der so definierten Gruppe um eine extrem heterogene Personengruppe handelt. Denn die Menschen, die hier zusammengefasst sind, unterscheiden sich nicht nur nach Alter und Geschlecht, Bildung und sozialer Lage, sondern darüber hinaus nach migrationsspezifischen Faktoren wie Herkunftsland, Ethnizität, freiwilliger oder erzwungener Migration, Staatsangehörigkeit, rechtlichem Aufenthaltsstatus, Aufenthaltsdauer in Deutschland, Deutschkenntnissen, Zeitpunkt der Migration im Lebenszyklus, Migrantengeneration (eigene Migrationserfahrung vs. Migration der Eltern bzw. eines Elternteils).

Migration und Gesundheit

Zum Einfluss des Migrationshintergrundes auf die Gesundheit und gesundheitsrelevante Verhaltensweisen gibt es bislang nur begrenzte Erkenntnisse und noch große Wissenslücken. Aus den vorliegenden Forschungserkenntnissen ergibt sich teilweise ein inkomplettes, uneinheitliches und darüber hinaus teils widersprüchliches Bild. Dies ist auch durch Defizite in der Datenlage begründet. So basieren gesundheitsbezogene Studien häufig auf einer Sekundäranalyse von Daten, die primär nicht für gesundheitsrelevante Fragestellungen gewonnen werden (z. B. Mikrozensus). Informationen zum Sozialstatus fehlen oft. Besonders vulnerable Gruppen (z. B. nicht registrierte Zugewanderte, nicht gut deutsch Sprechende, Analphabeten bzw. Analphabetinnen) werden aus methodischen Gründen bei Studien (z. B. schriftlichen Befragungen oder Telefoninterviews in deutscher Sprache) häufig nicht erreicht und repräsentiert. Darüber hinaus ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Studien aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Definitionen für Migrantinnen und Migranten (die selten reflektiert werden) erschwert und verzerrt.

Die vorliegenden Erkenntnisse zum Gesundheitsstatus und zum Gesundheitsverhalten weisen bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zum Teil günstigere, zum Teil ungünstigere Befunde im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund auf. Je nach Arbeits- und Lebensbedingungen sowie Gesundheitsverhalten können z. B. Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, Atemwegserkrankungen und (Arbeits-)Unfälle häufiger vorkommen. Für verschiedene Einwanderer- und Altersgruppen werden spezifische Gesundheitsrisiken aufgezeigt. So weisen ältere Menschen mit Migrationshintergrund einen schlechteren Gesundheitszustand auf als ältere Menschen ohne Migrationserfahrungen.

Bisherige Ergebnisse der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS) zeigen bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund höhere Gesundheitsrisiken für Todesfälle im Zusammenhang mit der Geburt und im ersten Lebensjahr, (seltene) erbliche Stoffwechselerkrankungen, Tuberkulose, Übergewicht und Essstörungen, psychische Auffälligkeiten und Unfälle, ein ungünstigeres Mundgesundheitsverhalten, weniger Sport und eine seltenere Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen als bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund. Jedoch lassen sich bei Kindern aus Immigrantenfamilien auch Gesundheitsressourcen beobachten, denn sie leiden seltener an Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen und weisen eine vergleichsweise geringere Raucherquote auf.

Nicht alles lässt sich durch den Migrationshintergrund erklären. Auch ist anzumerken, dass diese Kategorie der Heterogenität der Lebenslagen von Immigrantinnen und Immigranten und ihren Nachkommen nicht gerecht werden kann. Mehr Aufmerksamkeit sollte auf die Wechselwirkungen von migrationsspezifischen Faktoren mit weiteren sozialen Determinanten von Gesundheit gelegt werden.

Eine neuere Studie zeigt beispielsweise bei Frauen mit Migrationshintergrund aus der Türkei eine ähnliche Nutzung der ärztlichen Schwangerenvorsorge wie bei Frauen ohne Migrationshintergrund und vergleichbar gute Resultate bei den meisten perinatalen Parametern. Darüber hinaus wurde eine deutlich niedrigere Kaiserschnittrate beobachtet (David et al. 2014).

Für einige Migrantengruppen wurde ein günstigeres Stillverhalten, ein geringerer Alkoholkonsum (beidseitiger türkischer und arabischer Migrationshintergrund) und ein geringerer Tabakkonsum (Mädchen mit beidseitigem Migrationshintergrund) aufgezeigt. Erst eine differenzierte Betrachtung des Zusammenwirkens verschiedener Einflussfaktoren wie Herkunftsland, Sozialstatus, Einwanderergeneration und Geschlecht erlaubt es, spezifischen Risiken entgegenzuwirken und Gesundheitspotenziale zielgerecht zu fördern.

Jede Migration ist mit Belastungen und Risiken, aber auch mit Chancen verbunden. Sie kann für einen Menschen bedeuten, schwierigen Lebensbedingungen und Gesundheitsbelastungen zu entkommen und im Aufnahmeland eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Auch kann die medizinische Versorgung besser sein als im Herkunftsland.

Andererseits stellt der Migrationsprozess eine große individuelle Anpassungsleistung dar. Dabei werden die eigenen Kompetenzen und Normen oft infrage gestellt. Für Immigrantinnen und Immigranten sowie für geflüchtete Menschen können sich spezifische Gesundheitsrisiken ergeben wie z. B. psychosoziale Belastungen durch Trennung von der Familie oder politische Verfolgung im Herkunftsland. Darüber hinaus sind ethnische Minderheiten (mit oder ohne Migrationshintergrund) in Deutschland nicht selten mit Diskriminierungen und Rassismus konfrontiert.

Zum Migrationsprozess stellen Razum & Robert Koch-Institut (2008, S. 129) zusammenfassend fest: „Menschen mit Migrationshintergrund können im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund erhöhte Gesundheitsrisiken aufweisen. (…) Dabei ist es nicht die Migration als solche, die krank macht. Es sind vielmehr die Gründe und Umstände einer Migration sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die zu einem schlechteren Gesundheitszustand führen können. Menschen mit Migrationshintergrund haben überdurchschnittlich häufig einen niedrigen sozioökonomischen Status, gehen einer die Gesundheit gefährdenden beruflichen Tätigkeit nach oder sind arbeitslos, oder leben in einer ungünstigen Wohnsituation. Jeder einzelne dieser Faktoren kann eine Beeinträchtigung der Gesundheit nach sich ziehen, ganz besonders gilt dies aber für das Zusammentreffen mehrerer dieser Faktoren.“

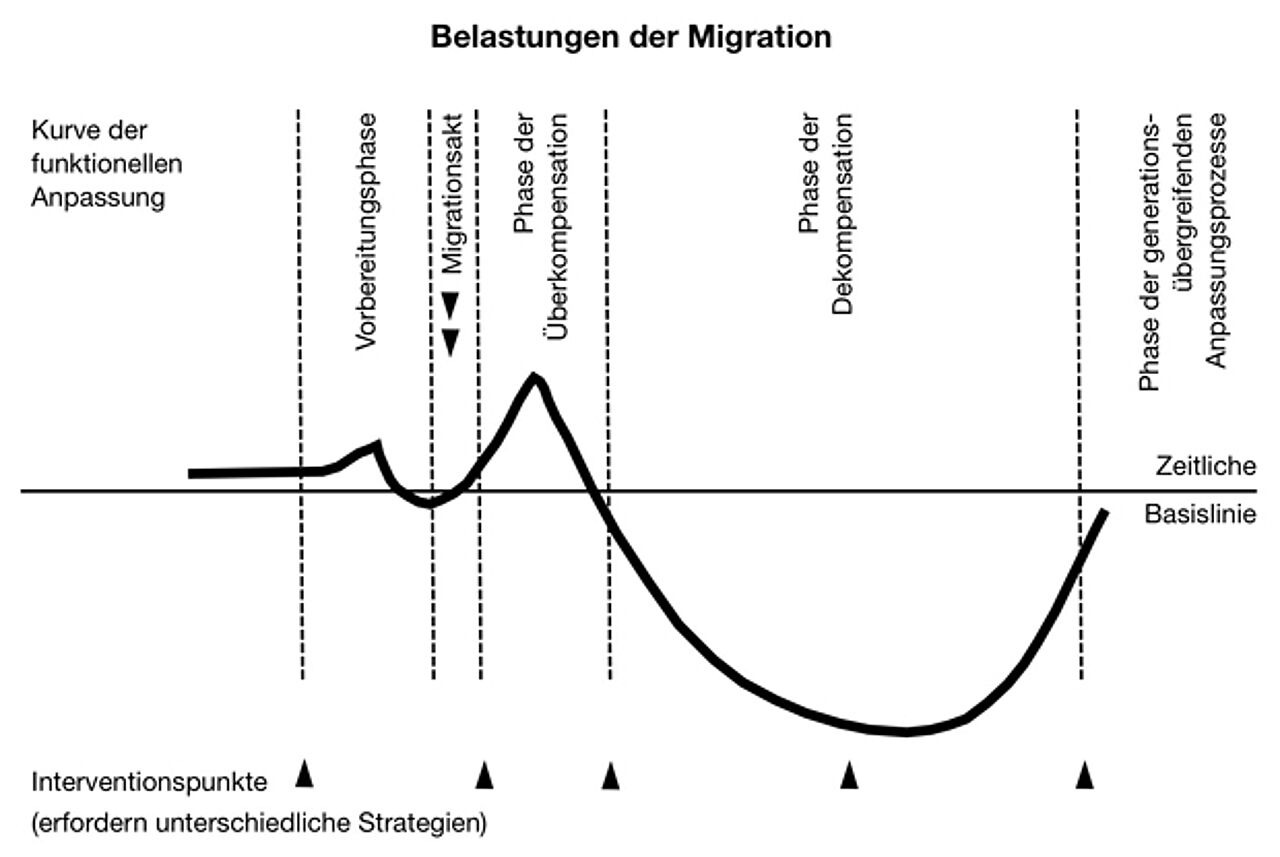

Fast alle Migrantinnen und Migranten durchlaufen den Migrationsprozess, den Sluzki (2010) in einem Modell aufzeigt, das einen relativ hohen Grad kulturübergreifender Validität besitzt (vgl. Abb. 1).

Dabei unterteilt Sluzki den Migrationsprozess in

- die Vorbereitungsphase,

- den Migrationsakt,

- die Phase der Überkompensation,

- die Phase der Dekompensation und

- die Phase der generationsübergreifenden Anpassungsprozesse.

In jeder dieser Phasen, die in der Regel unterschiedlich andauern, können Konflikte auftreten, die für die Betroffenen in dieser Situation als normal angesehen werden. Sie können jedoch auch als Belastungsfaktoren bzw. Stressoren zu psychischen Störungen bis hin zu Erkrankungen führen, je nachdem über welche Lösungs- und Bewältigungsstrategien sowie Ressourcen die Einzelnen verfügen. Die Phase der Dekompensation gilt dabei als die Phase, in der Menschen mit Migrationshintergrund sich an die Einrichtungen des Gesundheits- bzw. Hilfesystems, hier das psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgungssystem, wenden – häufig zu spät, manchmal auch gar nicht (Schouler-Ocak & Aichberger 2015).

Bisher liegen nur wenige Studien vor, die Gesundheitsressourcen bei Migrantinnen und Migranten aufzeigen. Stabile familiäre Strukturen, unterstützende soziale Netzwerke innerhalb der Familie, Verwandtschaft oder in Migrantengemeinschaften und Problemlösekompetenzen sowie transkulturelle Kompetenzen, die durch bewältigte schwierige Lebenssituationen und durch die Migration erworben wurden, können den Gesundheitszustand von Menschen mit Migrationshintergrund positiv beeinflussen.

Für die Gesundheitsversorgung lassen sich folgende zentrale migrationsspezifische Zugangsbarrieren bei einem Teil der Immigrantinnen und Immigranten identifizieren, die einen direkten Einfluss auf die Inanspruchnahme, die Qualität der Versorgung und letztendlich den Gesundheitsstatus haben, und zu einer Fehl-, Über-, und Unterversorgung führen: geringe Deutschkenntnisse, Lese- und Schreibfähigkeiten und oft mangelhafte Kenntnisse des Gesundheitssystems (z. B. ältere [insbesondere Frauen] sowie neu aus dem Ausland zugewanderte Menschen) sowie fehlende Strukturen und Versorgungskonzepte, die der soziokulturellen Vielfalt in einer Einwanderungsgesellschaft gerecht werden. Dolmetschdienste und mehrsprachige Informationsmaterialien sowie differenzsensible Versorgungskonzepte (d. h. Akzeptanz und Berücksichtigung von Unterschieden in Kultur, sozialer Lage, Gender, Alter usw.), die in anderen Einwanderungsländern zum Standard guter Praxis gehören, haben in Deutschland bisher noch Modellcharakter.

Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund Angebote der Prävention und Gesundheitsförderung (z. B. Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen) im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund in geringerem Maße in Anspruch nehmen (dabei handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer großen Bandbreite). Ebenso werden Selbsthilfegruppen (Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeförderung) als Unterstützung bei der Bewältigung einer Erkrankung von Migrantinnen und Migranten bisher kaum genutzt.

Damit sich dies langfristig verbessert, sollten in der Praxis Tätige bei der Maßnahmenplanung und -umsetzung folgende Fragen berücksichtigen:

- Differenzierte Zielgruppenanalyse: Gibt es eine Teilgruppe von Menschen mit Migrationshintergrund, bei der spezifische gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen besonders ausgeprägt oder die bereits in besonderer Weise von einer bestimmten Erkrankung betroffen sind? Benötigt diese Zielgruppe deshalb eine besondere Ansprache (spezielle Botschaften und Zugangswege)? Sind dabei neben dem ethnischen Hintergrund die weiteren – oben genannten – Aspekte (wie soziale Lage, Geschlecht, Alter, Milieu, Migrationserfahrungen, Aufenthaltsstatus) berücksichtigt worden?

- Erreichbarkeit: Wer kann wie Zugang zu diesen Migrantengruppen finden? Hierbei ist es zunächst wichtig, die Expertensicht um die spezifischen Vulnerabilitäten und (Gesundheits-)Interessen der Zielgruppe zu erweitern, d. h. folgende Fragen zu beantworten: Ist das von in der Gesundheitsförderung Tätigen definierte Problem (z. B. Rauchen, fehlende Impfungen, Fehlernährung) für die Migrantengruppe (z. B. mit ungesichertem Aufenthaltsstatus) vordringlich? Oder stehen andere Probleme (z. B. fehlende Arbeitserlaubnis, Asylunterkunft, Traumatisierungen) im Vordergrund? Wie können Gesundheitsförderinnen und -förderer hier unterstützen und weiterhelfen und aufgrund des damit geschaffenen Vertrauens das Interesse an Vorsorgeangeboten wecken und den Zugang dazu erleichtern?

- Personalkommunikative Angebote: Da die bisher „schwer erreichbaren“ Gruppen durch massenmediale Maßnahmen (wie Anzeigen, Plakate, TV-Spots) nur unzureichend angesprochen werden können, sind persönliche Gespräche und Beratungen (personalkommunikative Angebote) notwendig. Hierzu sind folgende Fragen zu klären: Welche Zugänge und Ressourcen haben die Gesundheitsförderinnen und -förderer selbst? Welche Schlüsselpersonen haben Zugang und Vertrauen der Zielgruppe und kommen daher als Multiplikatoren/Multiplikatorinnen in den unterschiedlichsten Settings im Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- und Freizeitbereich infrage? Welche Kooperationspartner im Migrationsbereich (z. B. Migranten-Selbsthilfeorganisationen und -vereine) können dabei helfen? Ist Unterstützung für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sowie Kooperationspartner (z. B. durch bilinguale Materialien, Fortbildung, Beratung) notwendig, um die Erreichbarkeit zu verbessern? Können die neuen Medien neue Zugangsmöglichkeiten eröffnen (z. B. Beratung von Jugendlichen und kleinen, verstreut lebenden ethnischen Gruppen)?

- Partizipation: Wie kann die Partizipation der Zielgruppe bei der Planung und Umsetzung von präventiven und gesundheitsfördernden Angeboten – als eine wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz und Wirksamkeit von Interventionen – gewährleistet werden?

- Migrations- und Kultursensibilität: Werden bei allen Maßnahmen, die sich an die Allgemeinbevölkerung richten, Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt, z. B. bei der Abbildung von Personen, Namen, Geschichten unter Vermeidung von Klischees („Migrationssensibilität“)? Gibt es für Migrantengruppen mit besonderem Bedarf und einem speziellen kulturellen Bezug darüber hinaus „kultursensible“ Angebote (z. B. bei Themen wie männliche Beschneidung, weibliche genitale Verstümmelung)?

Verbesserte Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention für und mit Menschen mit Migrationshintergrund fördern die gesundheitliche Chancengleichheit und Integration und dienen damit der gesamten Gesellschaft.

Beispiel: „Aussiedler Suchthilfe und Suchtprävention vor Ort“

Im Folgenden wird als Beispiel für die Berücksichtigung der zuvor genannten Fragestellungen das Projekt „Aussiedler Suchthilfe und Suchtprävention vor Ort“ (2003 bis 2006) der Beratungsstelle bei Suchtmittelproblemen des Diakonischen Werkes Waldeck-Frankenberg in Korbach zusammenfassend dargestellt (Dil 2007):

Unter (insbesondere männlichen) Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion ist Alkoholabhängigkeit erheblich stärker verbreitet als in der Allgemeinbevölkerung. Hinzu kommt eine besondere Verbreitung von intravenöser Drogensucht (insbesondere Heroin) bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 30 Jahren in abgeschotteten „Szenen“; dabei ist wegen mangelnder Schutzmaßnahmen eine besonders erhöhte Infektionsrate an HIV, Hepatitis B und C festgestellt worden.

Beratungsstellen müssen sich bei ihrer Arbeit im Bereich der Aufklärung und Beratung insbesondere mit folgenden Hintergründen des Suchtverhaltens und von Zugangsbarrieren auseinandersetzen:

- Integrationsprobleme und Entwicklungsanforderungen in der Adoleszenz,

- Abschottung, Gruppendruck, Ehrenkodex,

- geschichtliche und kulturelle Bedeutung von Alkohol im Herkunftsland,

- unkritische, uninformierte Einstellung zu Alkohol und illegalen Drogen sowie

- Familiendynamik (z. B. alkohol-, gewalt- und autoritätsbelastete Familie, niedriger Bildungsstand, Verschwiegenheit).

Außerdem besteht mangelndes Vertrauen gegenüber Beratenden und Aufklärenden, weil

- diese als Teil eines staatlichen Sanktionssystems gesehen werden (Klienten/Klientinnen werden meist z. B. von Gerichten, Arbeitsagentur, Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern geschickt; Schutzbedürfnis von innerfamiliären Angelegenheiten gegenüber dem Staat),

- diese nicht die in Russland verbreitete „Behandlung“ (z. B. suggestiv-hypnotische Verfahren) durchführen (anderes Hilfeverständnis),

- die Sprachkenntnisse nicht ausreichen und Suchtprobleme stark tabuisiert sind.

Bei dieser Ausgangslage hat sich die Unterstützung der Integration durch Sozialarbeit als wirksamste Form der Drogenprävention erwiesen:

- Schrittweise Kontaktaufnahme, Vertrauensbildung durch „suchtunspezifische“ Angebote wie Jugendgruppen, Freizeitfahrten, Frauenkreis, Sprachprojekte,

- aufsuchende sozialpädagogische Arbeit in Schulen, Kirchengemeinden,

- Hilfestellung bei Klärung von Konflikten und Bewältigung von Problemen wie beruflicher Orientierung, Suche von Praktikums- oder Ausbildungsplätzen,

- Gespräche, Vertrauen und Unterstützung von informellen Kreisen, Selbsthilfegruppen, anderen „Eigengruppen“ von Aussiedlern und Aussiedlerinnen (Stabilisierungsfaktor, Hilfe bei der schrittweisen Öffnung nach außen),

- Vermittlung und „Medium“ zu einheimischen Strukturen,

- Berücksichtigung von Stärken, Schutzfaktoren und Selbstheilungskräften.

Außerdem sind die Nutzung kommunaler Strukturen und vorhandener Netzwerke (ggf. Anschluss an Projekte anderer Träger), Kooperation mit wichtigen Partnern (wie Aussiedlerberatung, Bildungseinrichtungen, Jugendarbeiter, Sozialdiensten, Vereine, Betreuer/Betreuerinnen, Anwälte/Anwältinnen, Bewährungshelfer/-helferinnen), Abbau von Vorurteilen sowie Schulungen wichtig.

Das Gleiche gilt für die interkulturelle Öffnung der Einrichtung (wie Auseinandersetzung mit eigenen soziokulturellen Prägungen, Beratung und Beteiligung von Akteuren und Akteurinnen aus der Zielgruppe, Erlernen von Fremdsprachen, Einstellung von muttersprachlichem Beratungspersonal).

Ferner ist die Integration von suchtspezifischen Inhalten in die genannten Maßnahmen notwendig durch

- Berücksichtigung der Probleme expliziter, zielgruppenbezogener Suchtprävention (Diskriminierungsgefühl, Verdrängung, Nichtakzeptanz, Abwehr, Tabuisierung),

- Vermeidung von Werbemaßnahmen und spezifischen Präventionsveranstaltungen nur für Aussiedler bzw. Aussiedlerinnen,

- integrative Strategien der Vermittlung sucht- und (notwendiger) substanzspezifischer Informationen.

Weitere Beispiele aus der praktischen Arbeit sind über die Literaturhinweise und Internetadressen zugänglich, wie zum Beispiel die Überlegungen zu Gesundheitsförderung bei geflüchteten Menschen beim Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit.

Literatur:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019). Aktuelle Zahlen zu Asyl, Juli 2019. Zugriff am 15.07.2019 unter

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-juli-2019.html;nn=282388.

David, M., Borde, T., Brenne, S., Ramsauer, B., Henrich, W., Breckenkamp, J. & Razum, O. (2014). Comparison of perinatal data of immigrant women of turkish origin and german Women – Results of a prospective study in Berlin. Perinataldaten von türkeistämmigen Migrantinnen und deutschen Frauen im Vergleich – Ergebnisse einer prospektiven Studie in Berlin. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 74(5), 441.

Dil, O. (2007). Erfahrungen und Konsequenzen aus der Arbeit mit Aussiedlern – Projekt Aussiedler Suchthilfe und Suchtprävention vor Ort (2003 bis 2006) der Beratungsstelle bei Suchtmittelproblemen des Diakonischen Werkes Waldeck-Frankenberg. Korbach.

Lersner von, U. & Kizilhan, J. I, (2017). Kultursensitive Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Razum, O. & Robert Koch-Institut (2008). Migration und Gesundheit. Berlin: Robert Koch-Institut.

Schouler-Ocak, M. & Aichberger, M. C. (2015). Versorgung von Migranten. Psychother Psych Med 2015; 65: 476–485.

Statistisches Bundesamt (2018). Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2017. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2.2, 2017.

Statistisches Bundesamt (2019). Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Jeder achte Einwohner in Deutschland ist Ausländer. Pressemitteilung vom 15. April 2019. Zugriff am 15.07.2019 unter https://rp-online.de/politik/deutschland/statistisches-bundesamt-zahl-der-auslaender-in-deutschland-steigt_aid-38124961.

Internetadressen:

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlingen und Integration: www.integrationsbeauftragte.de/ib-de

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de/programme-und-aktivitaeten/gesundheitsfoerderung-fuer-menschen-mit-migrationshintergrund

Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit: Impulspapiere für Gesundheitsförderung mit Geflüchteten. Zugriff am 15.07.2019 unter www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete/impulspapiere

Praxisdatenbank „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“: www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/praxisdatenbank

Robert Koch-Institut: www.rki.de

Verweise:

Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeförderung

Suche

Suche