Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger

Zitierhinweis: Wright, M. (2020). Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung ist ein international anerkanntes Merkmal guter Praxis, wie auch in den „Good-Practice-Kriterien“ des Kooperationsverbunds gesundheitliche Chancengleichheit und im „Leitfaden Prävention“ der GKV festgehalten wird. Aufgrund zweier Modelle der Partizipation werden die Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Realisierung der Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung erklärt.

Schlagworte

Bürgerbeteiligung, Gesundheitsförderung, Prävention, Stufenleiter der Partizipation

Das „offizielle“ Verständnis von Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung spannt sich von einer rein rhetorischen Figur der politischen Rede bis hin zu gesetzlich festgelegten Verordnungen, die Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung bei Sanierungs- und Stadtplanungsmaßnahmen vorschreiben. Ihre Ausführung erschöpft sich jedoch meist in der amtlichen Bekanntmachung der Planungen. Wird der Begriff Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung in Deutschland von etablierter Seite benutzt, so muss man ihn meist mit „Akzeptanzförderung“ übersetzen. Tatsächliche Teilhabe an Entscheidungen wird der Kritik nach bisher nur in seltenen Fällen gewollt und auf verschiedenen Ebenen eher behindert (vgl. Benighaus, Wachinger, & Renn 2016).

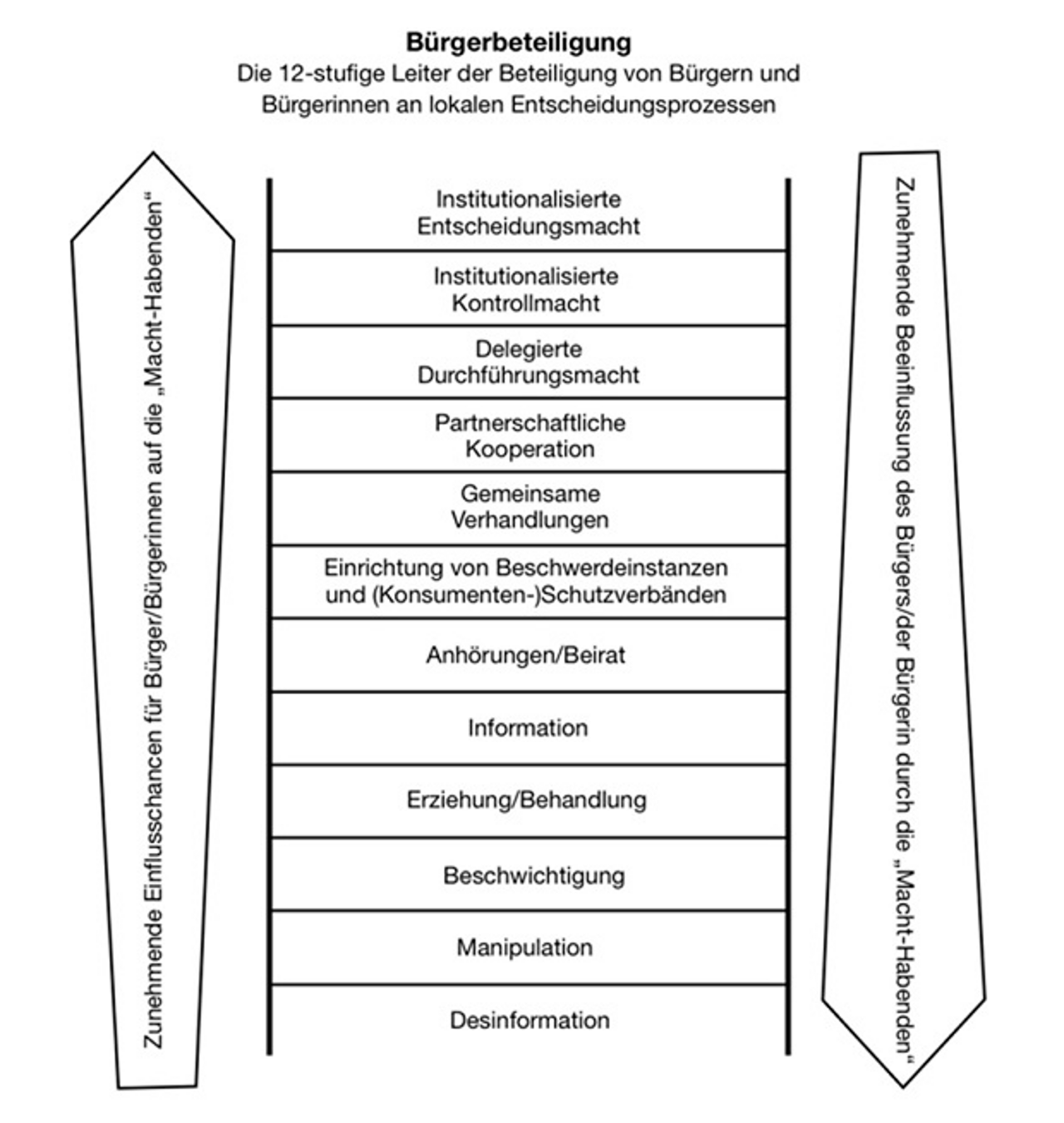

Eine von Trojan (1990) entwickelte 12-stufige Leiter der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung illustriert dies: Beteiligungsformen sind in Deutschland in ihrer überwiegenden Mehrheit in der unteren Hälfte der Leiter angesiedelt (Teilnahme an ...). Tatsächliche Teilhabeformen wie etwa partnerschaftliche Verhandlungen oder institutionalisierte Entscheidungsmacht von Bürgerinnen und Bürgern sind nur in wenigen Ausnahmefällen zu finden (siehe Abb. 1). Die Auswertung vergleichbarer Modelle zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger auch in anderen Ländern (Callahan 2007) haben diese frühe Einschätzung bestätigt.

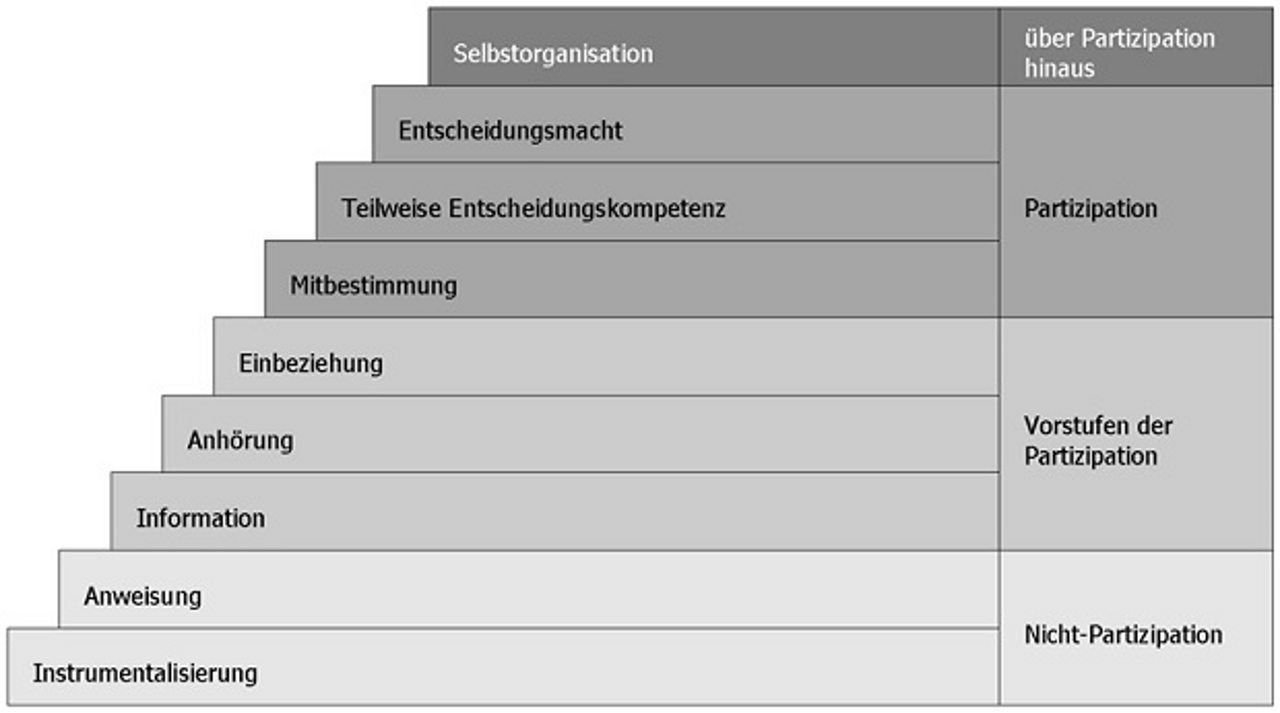

Ein weiteres Modell, das Stufenmodell der Gesundheitsförderung nach Wright, Block und von Unger (Wright 2010), setzt auf der Projektebene an. Das Modell soll der systematischen Entwicklung einer partizipativen Praxis der Gesundheitsförderung im Rahmen der Partizipativen Qualitätsentwicklung (PQ) dienen. PQ sieht vor, die Effektivität gesundheitsfördernder Angebote durch eine stärkere Einbeziehung der Zielgruppen von Maßnahmen in allen Phasen der Problembestimmung, der Projektplanung, Projektdurchführung und Projektauswertung zu steigern. PQ setzt den Schwerpunkt auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Professionellen, Bürgerinnen und Bürgern sowie Geldgeberinnen und Geldgebern bzw. Verwaltungen. Durch PQ werden methodische Zugänge zur Realisierung einer partizipativen Praxis geschaffen, die sich in Organisationsentwicklungsprozessen von Einrichtungen der Gesundheitsförderung integrieren lassen.

Ebene der Nicht-Partizipation

Auf der Ebene der Nicht-Partizipation werden zwei Stufen beschrieben, die im Gesundheitswesen oft anzutreffen sind.

Stufe 1 – Instrumentalisierung: Die Belange der Zielgruppe spielen keine Rolle. Entscheidungen werden außerhalb der Zielgruppe getroffen, während die Interessen der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Mittelpunkt stehen. Einzelne Zielgruppenmitglieder nehmen eventuell an Veranstaltungen teil, jedoch ohne deren Ziel und Zweck zu kennen (Zielgruppenmitglieder als „Dekoration“).

Stufe 2 – Anweisung: Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger (oft ausgebildete Fachkräfte) nehmen die Lage der Zielgruppe wahr. Allerdings werden ausschließlich auf Grundlage der (fachlichen) Meinung der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die Probleme der Zielgruppe definiert und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung oder Linderung festgelegt. Die Einschätzung der Zielgruppe zu ihrer eigenen Situation wird nicht berücksichtigt. Die Kommunikation seitens der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ist direktiv.

Vorstufen der Partizipation

Bei den Vorstufen der Partizipation handelt es sich um eine zunehmend starke Einbindung der Zielgruppe in Entscheidungsprozesse, auch wenn (noch) kein direkter Einfluss auf die Prozesse gewährt wird.

Stufe 3 – Information: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger teilen der Zielgruppe mit, welche Probleme die Gruppe aus ihrer Sicht hat und welche Hilfe sie benötigt. Der Zielgruppe werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten für die Beseitigung oder Linderung ihrer Probleme empfohlen. Das Vorgehen der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger wird erklärt und begründet. Die Sichtweise der Zielgruppe wird berücksichtigt, um die Akzeptanz der Informationsangebote und die Aufnahme der Botschaften zu fördern.

Stufe 4 – Anhörung: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger interessieren sich für die Sicht der Zielgruppe auf deren eigene Lage. Die Mitglieder der Zielgruppe werden angehört (z. B. auf Grundlage von Befragungen), haben aber keine Kontrolle darüber, ob ihre Position Beachtung findet.

Stufe 5 – Einbeziehung: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger lassen sich von ausgewählten Personen aus der Zielgruppe (oft Personen, die z. B. der jeweiligen Einrichtung nahestehen) beraten. Die Beratungen haben jedoch keinen verbindlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess.

Partizipation

Bei der Partizipation hat die Zielgruppe eine formale, verbindliche Rolle in der Entscheidungsfindung.

Stufe 6 – Mitbestimmung: Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger halten Rücksprache mit Vertreterinnen und Vertretern der Zielgruppe, um wesentliche Aspekte einer Maßnahme mit ihnen abzustimmen. Es kann zu Verhandlungen zwischen der Zielgruppenvertretung und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu wichtigen Fragen kommen. Die Zielgruppenmitglieder haben ein Mitspracherecht, jedoch keine alleinige Entscheidungsbefugnis.

Stufe 7 – Teilweise Übertragung von Entscheidungskompetenz: Ein Beteiligungsrecht stellt sicher, dass die Zielgruppe bestimmte Aspekte einer Maßnahme selbst bestimmen können. Die Verantwortung für die Maßnahme liegt jedoch in den Händen von anderen, z. B. bei den Fachkräften einer Einrichtung.

Stufe 8 – Entscheidungsmacht: Die Zielgruppenmitglieder bestimmen alle wesentlichen Aspekte einer Maßnahme selbst. Dies geschieht im Rahmen einer gleichberechtigten Partnerschaft mit einer Einrichtung oder anderen Akteurinnen und Akteuren. Menschen (z. B. Fachkräfte) außerhalb der Zielgruppe sind an wesentlichen Entscheidungen über Methoden zur Entwicklung einer partizipativen Praxis beteiligt, sie spielen jedoch keine bestimmende, sondern eine begleitende oder unterstützende Rolle.

Formen selbstorganisierter Maßnahmen

Die letzte Stufe des Modells geht über die Partizipation hinaus. Sie umfasst alle Formen selbstorganisierter Maßnahmen, die nicht unbedingt als Folge eines partizipativen Entwicklungsprozesses entstehen, sondern von Anfang an von Bürgerinnen und Bürgern selbst initiiert werden können.

Stufe 9 – Selbstorganisation: Eine Maßnahme bzw. ein Projekt wird von Mitgliedern der Zielgruppe selbst initiiert und durchgeführt. Häufig entsteht diese Initiative aus eigener Betroffenheit. Entscheidungen trifft die Zielgruppe eigenständig. Die Verantwortung für die Maßnahme liegt bei der Zielgruppe. Alle Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sind Mitglieder der Zielgruppe. Diese Stufe schließt alle Formen von Initiativen ein, die von Menschen aus der Zielgruppe selbst konzipiert und durchgeführt werden. Diese können formell (z. B. als Verein) oder informell als (spontane) Aktion gleichgesinnter Menschen organisiert werden.

Partizipation als Qualitätsmerkmal

Mitte der 2000er-Jahre kam es zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Gesundheitsförderung als Antwort auf die Forderung der Praxis und der Geldgeberseite, wirksame Konzepte besser identifizieren und fördern zu können. Der „Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit“ hat Partizipation als eines von zwölf Good-Practice-Kriterien aufgestellt und verweist dabei auf das o. g. Stufenmodell. Auch andere Instrumente der Qualitätsentwicklung erkennen Partizipation als Grundprinzip an. Der „Leitfaden Prävention“ der GKV (GKV Spitzenverband 2020) führt die Partizipation der Zielgruppen und Stakeholder als grundlegendes (Qualitäts-)Merkmal des gesamten Gesundheitsförderungsprozesses an und macht Partizipation damit zu einem Förderkriterium.

Nicht nur in der Praxis der Gesundheitsförderung wird Partizipation immer stärker betont, sondern auch in der Forschung. Durch die Einbeziehung verschiedener Menschen, die an Angeboten der Gesundheitsförderung beteiligt sind – vor allem der Menschen, die von diesen Angeboten profitieren sollen – werden neue Erkenntnisse über Fragen der Wirksamkeit, der Gestaltung und des Zugangs beantwortet (Partizipative Gesundheitsforschung).

Der Aufstieg der Partizipation von einem zunächst in der Ottawa-Charta genannten Kernmerkmal der Gesundheitsförderung zu einem institutionell anerkannten Prinzip der Gesundheitsförderung ist positiv zu bewerten. Die Gefahr einer starken Formalisierung darf jedoch nicht unterschätzt werden, und es lohnt eine genauere Betrachtung und Auseinandersetzung mit den Kriterien gelebter und angemessener Partizipation. Die zunehmende Tendenz, Partizipation zu formalisieren und zu institutionalisieren, bedeutet nicht unbedingt, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich immer mehr Einfluss auf das Feld der Gesundheitsförderung ausüben. Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass eine Pflicht zur Partizipation in Praxis und Forschung oft nur neue Formen der Instrumentalisierung und der Scheinpartizipation zur Folge hat.

Neue Strukturen und Arbeitsweisen für Partizipation

Wenn das Prinzip der Partizipation ernstgenommen wird, müssen neue Strukturen und Arbeitsweisen entwickelt werden. Zunächst müssen Räume zum Experimentieren und Reflektieren geschaffen werden, damit die Beteiligten lernen können, wie sich Partizipation am besten realisieren lässt. Partizipation fordert heraus, weil sie Zeit, Flexibilität, Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die Bereitschaft, auch außerhalb von Hierarchien zu agieren, Vertrauensaufbau und Kontinuität in der Zusammenarbeit verlangt. Eine der vordringlichen Aufgaben in der Förderung einer partizipativen Praxis besteht darin, die hierfür notwendigen Gelegenheiten auf kommunaler wie überregionaler Ebene zu schaffen. Institutionelle Formen von „Brückeninstanzen“ (Kontaktstellen, Gesundheitsbeiräten o. Ä.) übernehmen hier eine wichtige Funktion als Übersetzungshilfen und Konfliktmediatorinnen und - mediatoren zwischen den potenziellen Partnerinnen und Partnern in Prozessen der Partizipation (Vermitteln und Vernetzen; Anwaltschaft – Vertretung und Durchsetzung gesundheitlicher Interessen; Partnerschaften für Gesundheit).

Als weitere wichtige Aufgabe müssen die strukturellen Hindernisse abgebaut werden, die partizipativ angelegte Prozesse der Entwicklung und Durchführung von Angeboten der Gesundheitsförderung erschweren. Zeitlich begrenzte, professionell angeleitete Maßnahmen, die auf Verhaltensänderungen ausgerichtet sind, bestimmen noch den Alltag und bieten kaum Möglichkeiten, partizipativ zu arbeiten. Förderprogramme können beispielsweise unterstützen, indem sie flexibler werden und dadurch erlauben, dass Projekte ihre Pläne im Vorfeld partizipativ konzipieren und sie im Projektverlauf in partizipativen Prozessen nachsteuern und anpassen können. Eine partizipative Praxis der Gesundheitsförderung erfordert Zeit und Mittel für eine längerfristige Zusammenarbeit aller Beteiligten, um Kapazitäten für die Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger ausbauen und dadurch Veränderungen der Rahmenbedingungen für Partizipation besser realisieren zu können.

Literatur:

Benighaus, C., Wachinger, G., & Renn O. (2016). Bürgerbeteiligung. Konzepte und Lösungswege für die Praxis. Frankfurt am Main: Wolfgang Metzner Verlag.

Callahan, K. (2007). Citizen Participation: Models and Methods. International Journal of Public Administration, 30(11), 1179–1196.

GKV Spitzenverband (2020). Leitfaden Prävention. Berlin: GKV Spitzenverband.

Trojan, A. (1990). Bürgerbeteiligung – Die 12-stufige Leiter der Beteiligung von Bürgern an lokalen Entscheidungsprozessen. In GesundheitsAkademie (Hrsg.). Bürger aller Städte beteiligt Euch… „Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“? Themenband 2. Bremen: GesundheitsAkademie.

Wright, M. T. (Hrsg.) (2010). Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention. Bern: Hans Huber.

Weiterführende Quellen:

Hartung, S., & Rosenbrock, R. (2012). Partizipation und Gesundheit. Bern: Hans Huber.

Saltman, R. B. (2000). Der konzeptionelle Kontext für eine Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen. In Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen – Eine länderübergreifende Herausforderung (S. 40–50). Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin (2012). Handbuch zur Partizipation. 2. Auflage. Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.

Stark W. (2013). Kann Nachhaltigkeit gesellschaftlich partizipativ erreicht werden? Über Partizipation, Bürgerengagement und Zivilgesellschaft. In Hessische Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.). Wege in die Nachhaltigkeit. Die Rolle von Medien, Politik und Wirtschaft bei der Gestaltung unserer Zukunft. Wiesbaden: Hessische Landeszentrale für politische Bildung.

Straßburger, G., & Rieger, J. (2019). Partizipation Kompakt: Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe. 2. Auflage. Landsberg: Beltz Juventa.

Internetadressen:

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement: www.b-b-e.de

Engagement macht stark (Woche des bürgerschaftlichen Engagements): www.engagement-macht-stark.de

Forschungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement: www.for-be.de

Good-Practice-Kriterien (Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit): www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice-kriterien

Partizipative Qualitätsentwicklung in der HIV-Prävention: www.pq-hiv.de

Wegweiser Bürgergesellschaft: www.buergergesellschaft.de

Verweise:

Anwaltschaft - Vertretung und Durchsetzung gesundheitlicher Interessen, Netzwerkarbeit – Vermitteln und Vernetzen als professionelle Handlungsprinzipien der Gesundheitsförderung, Partizipative Gesundheitsforschung, Partnerschaften für Gesundheit

Ich danke Wolfgang Stark für die Arbeit an vorausgehenden Fassungen dieses Leitbegriffs.

Suche

Suche