Risikokommunikation

Georg Ruhrmann , Lars Guenther

Zitierhinweis: Ruhrmann, G. & Guenther, L. (2025). Risikokommunikation. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Ausgehend von einem Fokus auf den Gesundheitsbereich unterscheidet der Text analytische und normative Orientierungen von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Zudem wird ein Modell der Kommunikation und Wahrnehmung von (Gesundheits-)Risiken im Kontext relevanter gesellschaftlicher Teilbereiche vorgestellt. Das Modell wird um die öffentliche Kommunikation über Risiken in journalistischen und sozialen Medien erweitert. Nachfolgend werden Anwendungsaspekte von Risiko- und Krisenkommunikation angesprochen. Dazu erörtert der Beitrag bekannte Strategien der Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Der Beitrag schließt mit einem Ausblick.

Schlagworte

Risiko, Risikokommunikation, Risikowahrnehmung, Journalismus, Soziale Medien, CERC-Modell

Risiken im Gesundheitsbereich sind allgegenwärtig. In vielen Fällen führen Expertinnen und Experten Analysen durch und informieren über diese Risiken. Beispiel Herzerkrankung: Bewegungsmangel lässt sich als eine Ursache identifizieren. Die Krankheit oder der Schaden muss jedoch nicht sofort oder überhaupt ausbrechen. Je nach Alter, Konstitution und Lebensstil (z. B. Ernährung) wird man vielleicht auch nicht herzkrank.

Medizin, Medien und Krankenkassen informieren über derartige Risiken. Sie klären auf und geben Tipps. Als Risiko (R) gilt das Produkt der Schadenschwere (S) und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit (W): R = S x W (Rowe, 1977). Risikokommunikation lässt sich folglich definieren als ein Prozess, in dem über mögliche Schäden und ihre Wahrscheinlichkeiten nicht nur informiert, sondern diese zugleich auch interpretiert werden. Allerdings wird beispielsweise kontrovers diskutiert, wieviel Bewegung und welche Ernährung nachweislich gesundheitsfördernd wirken. Und welchen Wert haben präventive Maßnahmen?

Risikokommunikation ist durch ihren (Werte-)Bezug zu Schäden problemzentriert. Sie gilt zudem als intentional, weil klare Ziele mit ihr verbunden werden. Die Kommunikation über Risiken kann individuelle Einstellungen, Erfahrungen und Verhalten beeinflussen (Beuthner et al., 2022; Reifegerste & Ort, 2024; Rossmann, 2021).

Ziel von Risikokommunikation

Das Zielvon Risikokommunikation besteht darin, die Bevölkerung möglichst frühzeitig zu informieren und aufzuklären, vor drohenden Gefahren zu warnen und umfassend auf mögliche Schadenslagen vorzubereiten und auch Verhaltensänderung in Krisenlagen auszulösen. So war es beispielsweise in der COVID-19 Pandemie: viele Menschen reduzierten ihre sozialen Kontakte und trugen zeitweise Masken (BMG, 2022).

Gesundheits- und Medizinjournalismus erzeugt bei gravierenden Risiken wie bei einer Pandemie besondere öffentliche Resonanz (Ruhrmann & Daube, 2021). Das trifft auch auf die Risikokommunikation in sozialen Medien zu.

Analytische und normative Orientierung: Theorie und Praxis

Von Risikokommunikation spricht man seit den 1980-er Jahren – und das in einem interdisziplinären Kontext. Dabei betonen Medizin und Wissenschaft mit ihrer analytischen Orientierungtheoretische und empirische Fragen. Parallel dazu orientieren sich Politik und Wirtschaft mit ihrer normativen Orientierungan praktischen Fragen und Maßnahmen: Hilft Kommunikation? Kann sie Risiken verhindern? Und: Welche Kommunikationsformen sind effektiv? (BMG, 2022) In diesen beiden Traditionen treten jeweils typische Akteurinnen und Akteure auf (Tab. 1; Ruhrmann & Daube, 2020).

Analytische Orientierung Theoriebezug Methodenorientierung Experimentelles Design Empirische Forschung Klinische Studien | Typische Akteurinnen und Akteure Forschende (in Gruppen) Universitäten und Universitätskliniken Stiftungen (Denkfabriken) Fachverlage und Zeitschriften Wissenschaftsredaktionen |

Normative Orientierung Praxisbezug Best Practice-Modelle Krisenmanagement Reputationsmanagement | Typische Akteurinnen und Akteure Klinikmanager/Unternehmen Ministerien und Verbände Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Werbeagenturen |

Tab. 1: Analytische/normative Orientierung und ihre typischen Akteurinnen und Akteure (Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Ruhrmann & Daube, 2020)

In Politik, Medien und Alltag bleiben die Unterschiede beider Orientierungen häufig unbemerkt. Manchmal werden sie auch missverstanden oder miteinander verwechselt. Analytisch und eher wissenschaftlichausgerichtet ist zum Beispiel die (kognitions-)psychologische, ingenieur- und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung (Renn et al., 2007). Sie ist theorieorientiert sowie methodenbasiert und operiert häufig mit einem experimentellen Design. Empirische bzw. klinische Forschung versucht evidenzorientiert gesundheitliche Risiken zu analysieren, mit dem Ziel, Menschen vor Risiken zu schützen bzw. sie zu motivieren, sie zu vermeiden. Forschende und Forschungsgruppen in Universitäten, Universitätskliniken und Stiftungen publizieren meist in peer-reviewten (internationalen) Fachzeitschriften (Journals), wenden sich aber auch über andere und neue Kommunikationskanäle an diverse Öffentlichkeiten. In diesem Kontext wird auch Wissenschaftskommunikation in Hochschulen und Kliniken zunehmend institutionalisiert.

Die normative Perspektive ist mit Aufgaben und Zielen von Public Health sowie strategischer Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations: PR) befasst und stärker praxisorientiert. Fallbezogen geht es um kurzfristiges und auch schnelles Krisenmanagement und damit auch um Krisenkommunikation (Winter & Rösner, 2019). Häufig, aber nicht ausschließlich, arbeiten auf der Basis von Erfahrungen und Best Practice-Modellen (Lundgren & McMakin, 2013; Sellnow & Seeger, 2021) (staatliche) PR- und Unternehmenskommunikation, Verbände und (große) Krankenhäuser mit geeigneten Kommunikationsstrategien (> Gesundheitskommunikation und Kampagnen; BMG, 2022; Deutscher Bundestag, 2022).

Risikowahrnehmung und -kommunikation

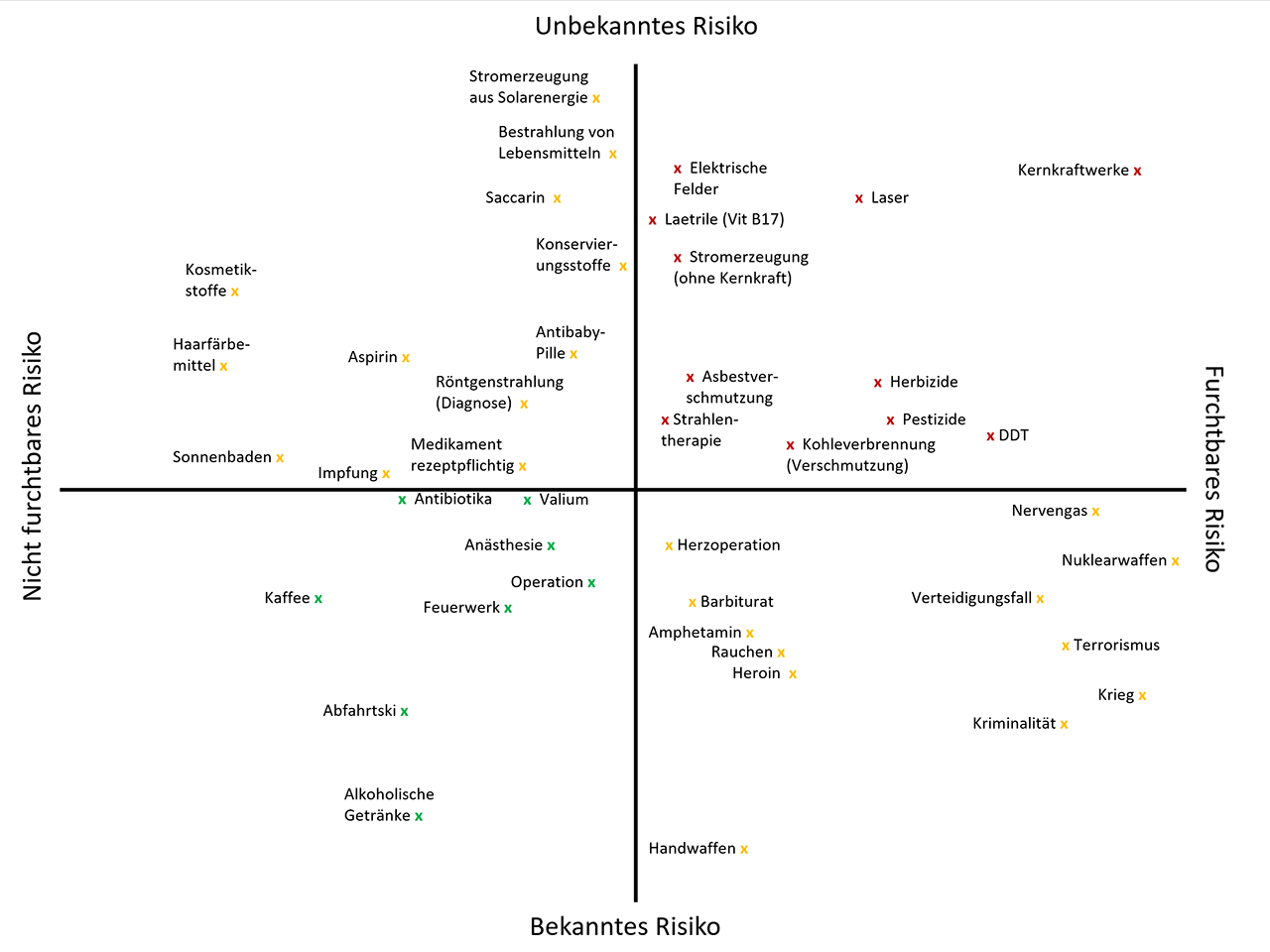

Für Risikowahrnehmung und -kommunikation sind seit Mitte der 1980-er Jahre die erwähnten kognitions- und sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse relevant geworden (Kahnemann, 2011; Luhmann, 1991). Dabei zeigt die psychometrische Forschung (Weibel et al., 2024), dass Individuen die Ähnlichkeit von Risiken häufig hinsichtlich zweier Merkmale einschätzen: wie furchtbar ein Risiko ist und wie bekannt es ist (Abb. 1).

Als furchtbare und unbekannteRisiken werden beispielsweise Gefahren beurteilt, die von Kernkraftwerken oder Laser ausgehen können. Ende der 1980-er Jahre galt die DNA-Technologie in Form unkontrollierter Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen noch als furchtbares und unbekanntes Risiko (Görke & Ruhrmann, 2003; Slovic, 1987). Als weniger furchtbare und zugleich bekannte(Alltags- bzw. Gesundheits-)Risiken gelten dagegen alkoholische Getränke oder Kaffee. Auch Anästhesie oder Operationen zählen zu derart beurteilten Risiken.

Das Risiko des langfristigen Klimawandels ist häufig weniger unmittelbar erfahrbar als ein Unwetter oder plötzliche Wetterextreme wie Dürre und Hitze, Starkregen, Überschwemmungen oder Orkane (Berger et al., 2019). Daher liegt es durchaus nahe, dass die Öffentlichkeit den Klimawandel häufig als weniger bedrohlich erlebt bzw. beschreibt als Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft (Weibel et al., 2024).

Einflüsse von Alter, Geschlecht, Wissen und Einstellung

Beim Thema Gesundheit sind oft alters- und geschlechtsspezifische Effekte erkennbar: junge Männer sind nach Selbstauskunft durchschnittlich risikobereiter als junge Frauen. Im Alter vermindert sich jedoch im Vergleich zu Frauen die Risikobereitschaft von Männern wieder (Reifegerste & Ort, 2024; Weibel et al., 2024).

Sicherheitskultur und -verhalten am Arbeitsplatz, der sogenannte > Gesundheitsschutz, ist abhängig von Branchen bzw. Arbeitgeberinnern und Arbeitgebern und ihren Führungskulturen. Darüber hinaus beeinflussen individuelle Einstellungen gegenüber dem eigenen Verhalten, den Erwartungen und Normen sowie Erfahrungen und dem Wissen im Umgang mit Gesundheit, Medizin und Wissenschaft das Risikoverhalten von Menschen (Rossmann, 2021). Deshalb ist davon auszugehen, dass die Kommunikation über Risiken Menschen ganz unterschiedlich erreicht und individuell wirkt.

Wechselwirkungen mit gesellschaftlichen Teilbereichen

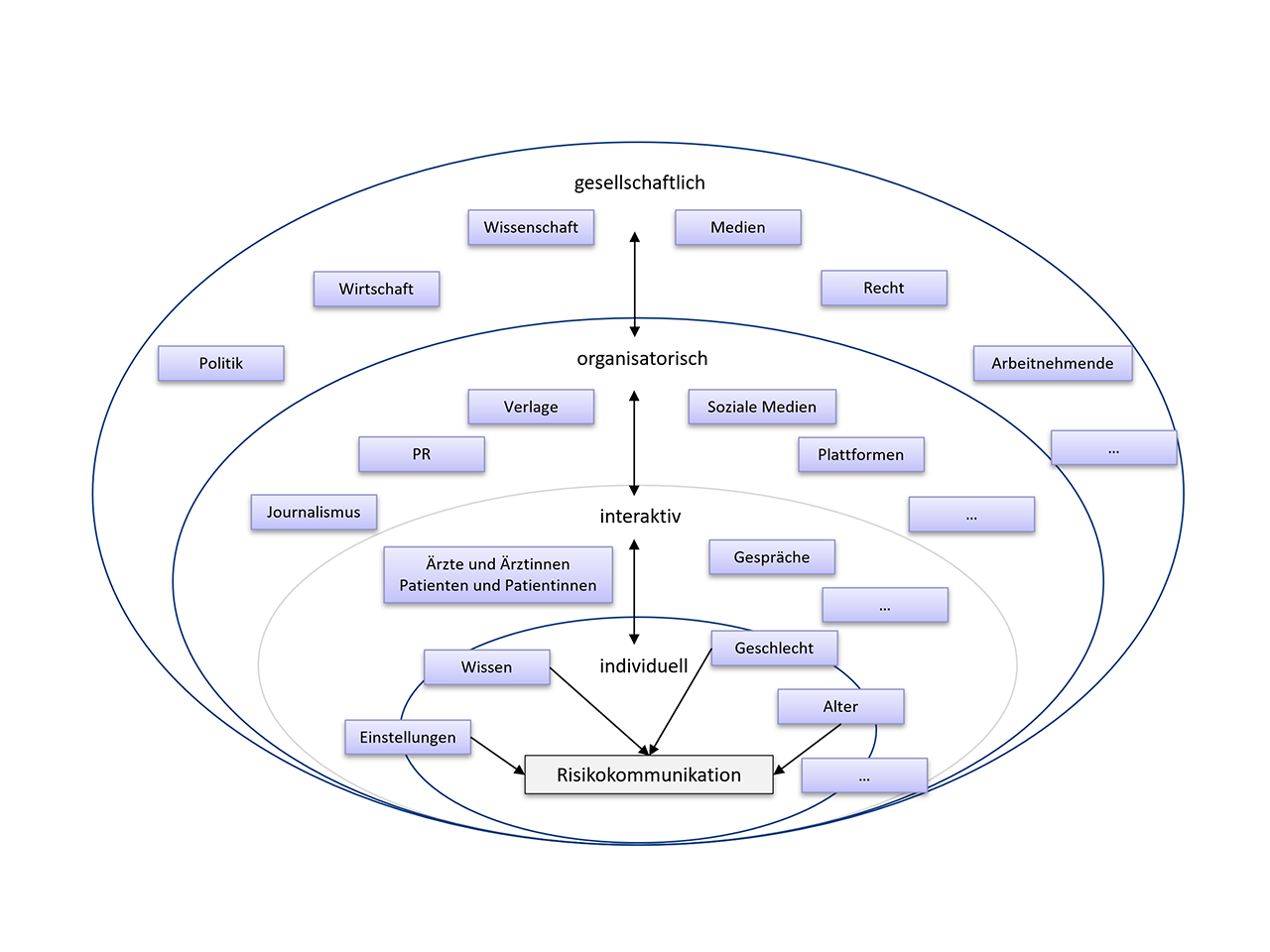

Risikokommunikation wird von individuellen, interaktiven(z. B. zwischen Ärztin bzw. Arzt und Patient bzw. Patientin) und von organisatorischenProzessen gerahmt (z. B. in Verlagen und Redaktionen). Zugleich wird in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft entschieden, welche Risiken kommuniziert werden sollen (siehe Abb. 2).

In Politik, Recht und Verbraucherschutzgeht es um Normen und Ziele von Gesundheitsverhalten. Häufig geschieht dies unterschwellig in ratgeberförmiger Gesundheits- und Risikokommunikation (Reifegerste & Ort, 2024). Auch in den Medien wie Presse, Rundfunk oder mittels Influencerinnen und Influencer wird auf Risiken, Gesundheitsprävention und Vorsorge aufmerksam gemacht. In einer gesundheitlichen Krisensituation kann es zu politischen Vorgaben kommen, etwa zu erfüllende Hygienenormen und -regeln. Sie werden häufig über soziale Medien (vermeintlich direkt) oder journalistisch und damit über Intermediäre kommuniziert. Sie sollen zum Beispiel die Dynamik einer Virenausbreitung verringern und weitere Ausbrüche vermeiden (Ruhrmann & Daube, 2021).

Die pharmazeutische Industrie produziert und distribuiert medizinische Güter wie Impfstoffe. In einer Pandemie können beispielsweise Risiken ungleicher Versorgung für Nationen bzw. Bevölkerungsgruppen (Kinder, Alte und Kranke) entstehen, nicht zuletzt auch aufgrund von Beschaffungsproblemen (Berube, 2021).

In Wissenschaft und Medizin können diagnostische, klinische und therapeutische Innovationen mit unwahrscheinlichen aber gegebenenfalls schweren Risiken assoziiert sein. Auch das beeinflusst die Kommunikation, wenn auch häufig zunächst nicht klar sichtbar.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehören häufig zu ignorierten Zielgruppen von Risikokommunikation. Zu nennen ist hier insbesondere die Pflege mit sich zunehmend prekärer Beschäftigung und gesundheitsrelevanten Risiken. Im Gesundheitssystem sind seit längerem wachsende Arbeitsbelastungen und zugleich verschärfte Leistungsmessungen (DRG-Einführung 2003) zu beobachten. Hinzu kommen niedrige Löhne für Pflegepersonal und Pflegemangel und die Unterfinanzierung von Hausarztpraxen und Kliniken.

Öffentliche Kommunikation durch Journalismus

Journalismus und soziale Medien sind wichtige Quellen für die Bevölkerung, um sich über Risiken zu informieren und gegebenenfalls auf Risiken reagieren zu können. Speziell dem Journalismus wird durch seine hohe Reichweite Relevanz zugesprochen. Das ist umso wichtiger, weil viele Risiken nicht direkt wahrnehmbar sind. Es ist ein Fakt, dass durch Intermediäre Informationen im Prozess verändert werden (z. B. durch Prinzipien der Selektion und Salienz), da Journalismus auch ökonomisch motiviert und am Publikum und dessen Bedürfnissen orientiert ist. Hinzu kommen gewisse Logiken des Journalismus. Beispielsweise können Risiken mit schwerem potenziellen Schaden eher als nachrichtenrelevant eingestuft werden. Zugleich kann die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Schadens den Nachrichtenwert zusätzlich steigern oder senken. Schäden, die mit einem hohen Maß an wissenschaftlicher Ungesichertheit einhergehen, werden dagegen eher seltener berichtet (Guenther, 2017).

Der Nachrichtenwert eines Risikos überträgt sich demnach auf sogenannte Nachrichtenfaktoren. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass über einige Risiken häufiger und ausführlicher berichtet wird. Relevante und wichtige Nachrichtenfaktoren sind Personalisierung (in Zusammenhang mit [Einzel-]Personen), Reichweite (viele Betroffene), Kontroverse/Konflikt, Ungewöhnlichkeit und Dauer (kurzfristige Ereignisse) (Ruhrmann & Guenther, 2017). Nach dem Framing-Ansatz (Entman, 1993) wird davon ausgegangen, dass sich spezifische Problem- und Ursachenzuschreibungen, Bewertungen und Lösungsansätze über Beiträge hinweg zu typischen Mustern und Interpretationsrahmen bündeln lassen (Daube & Ruhrmann, 2021).

Selektion und Salienz können zu einer Über- oder Unterrepräsentation bestimmter gesundheitlicher Risiken führen – mit Konsequenzen für die Wahrnehmung der Rezipierenden. Daraus resultiert oft Kritik der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, beispielsweise an der journalistischen Berichterstattung über die wissenschaftliche Evidenz von Risiken: die Berichterstattung sei beispielsweise bei medizinischen Innovationen zu unausgewogen, zu problem- und risikozentriert (und damit zu wenig lösungsorientiert) und leiste nicht die notwendige Transferleistung von wissenschaftlicher Komplexität hin zur Lebenswelt von Rezipierenden (Guenther, 2020).

Öffentliche Kommunikation in sozialen Medien

Der Journalismus hat in den letzten Jahren als Intermediär an Bedeutung eingebüßt. Vor allem aufgrund der Digitalisierung und neben dem Verlust von Anzeigenerlösen (Beuthner et al., 2022) ist hier die zunehmende Beliebtheit von (meist frei zugänglichen) nicht-journalistischen Internetangeboten zu nennen. Dazu gehören soziale Medien, die nicht nur zu einem relevanten Intermediär für Risikokommunikation geworden sind, sondern sich auch für die Früherkennung von Risiken und Krisen eignen können (Löffelholz, 2022). Soziale Medien sind beispielsweise für professionell produzierte Kommunikationskampagnen im Gesundheitsbereich relevant (Kite et al., 2023), weil sie zu individuellen Verhaltensänderungen und verbesserten Gesundheitsergebnissen führen können.

Mit sozialen Medien gehen Potentiale für die Risikokommunikation einher. In Krisenfällen können Zielgruppen schneller erreicht werden. Zudem erlauben soziale Medien Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, sich sprachlich (Wording) und zeitlich direkter und schneller an ihre Zielgruppen zu wenden. Soziale Medien können grundsätzlich für mehr dialogorientierte Kommunikation sorgen. Damit erfüllen sie wichtige Faktoren erfolgreicher Risikokommunikation, wie sie Renn, Schweizer, Dreyer und Klinke (2007) aufgestellt haben: Transparenz, zielgruppenabgestimmte Botschaften, dialogorientierte Formate und die Möglichkeit der Beteiligung (siehe auch BMG, 2022).

Zu bedenken sind außerdem mögliche Nachteile, wie etwa die Verbreitung von Falschmeldungen. Auch werden Potentiale für einen Dialog selten ausgeschöpft, und durch die Logik von Algorithmen entsteht oft nur der Schein, es handle sich um personenbezogene und damit direktere Kommunikation. Letztlich ist die Risikokommunikation auf sozialen Medien noch immer keine Routinehandlung. Öffentliche Informationsanbieter könnten sich der sozialen Medien intensiver bedienen, um ihre Potentiale besser zu nutzen (Che & Kim, 2024).

Auch die Forschung im Bereich der Risikokommunikation im Gesundheitskontext sollte auf die veränderten Bedingungen reagieren. Nicht zuletzt durch einen stärkeren Fokus auf visuelle und multimodale Risikokommunikation (Beuthner et al., 2022). Beachtet werden muss außerdem der zunehmende Einfluss von künstlicher Intelligenz (Löffelholz, 2022). Wie in Journalismus (Guenther, 2017) oder sozialen Medien (Sopory et al., 2019) mit der wissenschaftlichen Evidenz von Risiken umzugehen ist, bleibt ein relevanter Forschungsgegenstand, auch wenn die bisherigen Ergebnisse vorsichtig in die Richtung weisen, dass offen und transparent über Unsicherheiten kommuniziert werden sollte.

Je nach Informationsquelle (Wissenschaft, Arbeitskollegin und -kollege, Journalismus, soziale Medien) werden Informationen über Risiken und Krisen unterschiedlich von Rezipierenden verarbeitet. Die Wahrnehmung von Risiken ist häufig von Heuristiken, also Entscheidungsregeln beeinflusst. Im Kontext von Risiko(kommunikation) verweisen Forschende auf Verfügbarkeits- (Orientierung an Beispielen etwa aus medialer Berichterstattung), Repräsentations- (Orientierung an Erfahrungen, Vorwissen, Ähnlichkeiten) und Ankerheuristik (Orientierung an vorhandenen (kontextuellen) Informationen) (Kahneman, 2011).

Praktische Risiko- und Krisenkommunikation

Eng verbunden mit den wissenschaftlichen Ursprüngen von Risiko- und Krisenkommunikation sind auch ihre praktischen, vor allem auf öffentliche Wirkung ausgerichteten kommunikationspolitischen Aspekte. Diese interagieren auch und gerade im Gesundheitsbereich häufig mit Krisenkommunikation (Lundgren & McMakin, 2013; Winter & Rösner, 2019). Sie setzt ein bei eingetretenen Risikofolgen, etwa bei Epidemien oder Pandemien (Berube, 2021). Risiko- und Krisenkommunikation lassen sich zunächst analytisch bezogen auf zeitliche, sachliche und soziale Dimensionen unterscheiden (idealtypisch siehe Tab. 2).

Risikokommunikation | Krisenkommunikation |

Zukünftiges Ereignis, Entwicklung | Ereignisfall, eingetretener Schaden |

Langsame und latente (schleichende) Prozesse | Dynamische manifeste Situation – Eskalation |

Potenziell bzw. zunächst unbekannte Ereignisse/Entwicklungen | Bekannte Ereignisse/Entwicklungen (Schaden) |

Hauptakteure: Forschung und Wissenschaft | Hauptakteure: PR- und Unternehmenskommunikation |

Ziel ist die Schadensverhinderung | Ziel ist schnelle Schadensbewältigung |

Tab. 2: Risiko- und Krisenkommunikation im Vergleich (Quelle: eigenen Darstellung nach Ruhrmann & Guenther, 2017)

Während Wissenschaft und Forschung im Bereich der Risikokommunikation zukünftige, langsame (schleichende), potenziell bzw. unbekannte Entwicklungen mit dem Ziel der Schadensverhinderung analysieren, versuchen Kommunikations- und PR-Abteilungen von Staat und Unternehmen eingetretene und häufig bekannte Schadensereignisse und -entwicklungen in einer dynamischen, wohlmöglich eskalierenden Situation so schnell wie möglich zu bewältigten.

Das Crisis and Emergency Risk Commmunication-Modell

Das Crisis and Emergency Risk Commmunication-Modell (CERC) hat sich nach vielen globalen Krisenerfahrung bei der Bekämpfung von Seuchen (z. B. Bioterrorismus [Anthrax]) (Sellnow & Seeger, 2021) etabliert. Im Kontext von COVID-19 wurden zunehmend soziale Medien berücksichtigt (Che & Kim, 2024; Powel, 2021). Basierend auf früheren Überlegungen (Lundgren & McMakin, 2013) unterscheidet das Modell fünf Phasen (Sellnow & Seeger, 2021) (vgl. Abb. 3).

Vorfeld der Krise:Ministerien, Verbände und Unternehmen kommunizieren Risiken sowie Warnbotschaften, um die Öffentlichkeit auf mögliche Gesundheitsschäden vorzubereiten. Diese Risiken sollen präventiv bzw. durch möglichst frühe Verhaltensänderungen verhindert werden. Kommuniziert werden vor allem medizinisches und wissenschaftliches Expertinnen- und Expertenwissen und gesundheitsbezogene Handlungsempfehlungen. Kritisch ist anzumerken, dass angesichts einer schnell ausbrechenden Krise bzw. (Natur-)Katastrophe (Pandemie) das vorhandene Wissen von Expertinnen und Experten unter Umständen nur unvollständig kommuniziert werden kann (Ruhrmann & Guenther, 2017).

Initiierendes Krisenereignis:Die genannten Akteurinnen und Akteure versuchen beschleunigt und intensiviert, eine breite Öffentlichkeit zu Umständen, Folgen und Konsequenzen der krisenhaften Entwicklung auf dem neuesten Wissensstand zu informieren. In Deutschland informiert vor allem das Robert Koch-Institut (RKI) kontinuierlich über relevante Infektionskrankheiten. Die Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften) publizierte beispielsweise zur COVID-19-Pandemie von März 2020 an insgesamt zehn aktuelle Stellungnahmen (Leopoldina, 2023). Auch einige bekannte Forschende aus Epidemiologie, Infektiologie und Virologie kommunizierten in TV-Talkshows, Podcasts und anderen Medien, um krisenbedingte Unsicherheiten in der Bevölkerung zu reduzieren. Allerdings ist auch bekannt, dass verantwortliche Politikerinnen und Politiker evidente wissenschaftliche Studien teilweise ignorieren, wie eine von der Leopoldina veranlassten Befragung von 709 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und ihrem Mitarbeitenden zeigte (Seidel et al., 2021).

Fortdauernde Krise: Die Akteurinnen und Akteure versuchen auch mittels sozialer Medien, die Bevölkerung zu beruhigen und Resilienzpotenziale der Gesellschaft zu stärken (Powel, 2021). Im Idealfall gelingt dies. Indes kann aufkommender (Medien-)Populismus (Daube & Ruhrmann, 2021; Ruhrmann & Daube, 2021) und verstärkt aufkommende Desinformationen (Kessler, 2025) notwendige Aufklärung und Prävention behindern.

Auflösung der Krise: Informiert wird über weitere Entwicklungen der Krise, über Sanierungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen. Nachvollziehbar und transparent soll über die Ursachen, Gründe und Angemessenheit der Krise bzw. ihrer Bewältigung gesprochen werden.

Evaluation: Vorgesehen sind Diskurse über angemessene Krisenreaktionen. Dazu zählt der Konsens über Lektionen und ein mögliches neues Verständnis von Risiken. Mit anderen Worten: Echte Lerneffekte können das Vorfeld einer (nächsten) Krise beeinflussen (Sellnow & Seeger, 2021). Die Evaluation sollte möglichst in standardisierter Form (Savoya et al., 2023) geschehen. Ergänzend ist nach den deutschen Pandemieerfahrungen hinzuzufügen, dass dies evidenzbasiert und international vergleichend geschehen sollte – gerade weil Datenerfassung und Datenqualität in Deutschland als unzulänglich angesehen werden müssen (Haserück & Schulze, 2022).

Resümee und Ausblick

Im deutschen Gesundheitssystem ist die (strategische) Relevanz von Risikokommunikation unbestritten. So taucht der Begriff inzwischen gehäuft auch in deutschen Regierungsdokumenten auf (BMG, 2022; Deutscher Bundestag, 2022). Um Risikokommunikation erfolgreich(er) zu praktizieren, ist der Ausbau umfassender Medienkompetenz unabdingbar. Wirtschaft, Verbände und Staat sollten allerdings in einer Krise die Handlungsfähigkeitnicht (allein) den Medien überlassen, sondern mit entsprechend qualifiziertem Personal eine präventive Risikokommunikation auch mittels neuer Instrumente und Verfahren künstlicher Intelligenz aktiv gestalten.

Hier ist ein verstärktes Engagement von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu erwarten (Reddy, 2024). Voraussetzungen und Wirkungen evidenzbezogener Kommunikation sind zu analysieren (Guenther, 2017; Seidel et al., 2021), ebenso die Grenzen digitalisierter Risikokommunikation (Berube, 2021). Forschende sind herausgefordert, erfolgreich an relevanten komplexeren Problemlösungen der Zukunft zu arbeiten.

Literatur:

Berger, N., Lindemann A. K. & Böl, G.-F. (2019). Wahrnehmung des Klimawandels durch die Bevölkerung und Konsequenzen für die Risikokommunikation. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung − Gesundheitsschutz , 62(5), 612–619. https://doi.org/10.1007/s00103-019-02930-0

Berube, D. M. (Hrsg.) (2021). Pandemic communication and resilience. Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77344-1

Beuthner, M., Bomnüter, U. & Kantara, J. A. (2022). Risiko- und Krisenkommunikation auf dem Prüfstand: Herausforderungen für eine überfällige Qualitätsinitiative. In M. Beuthner, U. Bomnüter & J. A. Kantara (Hrsg.). Risiken, Krisen, Konflikte. Herausforderungen und Perspektiven medialer Vermittlungen (S. 1−23). Wiesbaden: VS.

BMG − Bundesgesundheitsministerium (2022). Evaluation der Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik. Bericht des Sachverständigenausschusses nach § 5, Abs. 9 IFSG. Berlin: BGM. Zugriff am 31.01.2025 unter www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/S/Sachverstaendigenausschuss/BER_lfSG-BMG.pdf

Che , S. & Kim, J. H. (2024). Sentiment impact of public health agency communication strategies on TikTok under COVID-19 normalization: Deep learning exploration. Journal of Public Health,32, 1.559−1.570. https://doi.org/10.1007/s10389-023-01921-5

Daube, D. & Ruhrmann, G. (2021). Qualität von Medizinjournalismus und erste Einschätzungen zur COVID-19-Berichterstattung. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung − Gesundheitsschutz, 64(1), 3−11. https://doi.org/10.1007/s00103-020-03249-x

Deutscher Bundestag (2022). Unterrichtung durch die Bundesregierung. Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht des Sachverständigenausschusses nach § 5 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes Evaluation der Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik. Berlin: Deutscher Bundestag Drucksache 20/3850 vom 04.10.2022. Zugriff am 31.01.2025 unter https://dserver.bundestag.de/btd/20/038/2003850.pdf

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51−58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Görke, A. & Ruhrmann, G. (2003). Public communication between facts and fictions: On the construction of genetic risk. Public Understanding of Science, 12, 229−241. https://doi.org/10.1177/09636625031230

Guenther, L. (2017). Evidenz und Medien. Journalistische Wahrnehmung und Darstellung wissenschaftlicher Ungesichertheit. Wiesbaden: VS.

Guenther, L. (2020). Science journalism. In H. Ornebring (Hrsg.). Oxford Encyclopedia of Journalism Studies. New York: Oxford University Press.

Haserück, A. & Schulze, A.-K. (2022). Corona: Experten monieren Datenlage. Deutsches Ärzteblatt, 119, 27−28. Zugriff am 31.01.2025 unter https://www.aerzteblatt.de/archiv/corona-experten-monieren-datenlage-9ab2ea15-2e71-4263-af68-94a65fad296b

Kahneman, D. (2011). Thinking fast and slow. New York: Penguin. https://doi.org/10.1007/s00362-013-0533-y

Kessler, S. H. (2025). Fake News and misinformation. In G.-J. De Bruijn & H. Vandebosch (Hrsg.). Health, Media and Communication. (S. 453–468). Berlin. Boston. https://doi.org/10.1515/9783110775426

Kite, J., Chan, L., MacKay, K., Corbett, L., Reyes-Marcelino, G., Nguyen, B., Bellew, W., Freeman, B. (2023). A model of social media effects in public health communication campaigns: Systematic review. Journal of Medical Internet Research, 25, e46345. https://doi.org/10.2196/46345

Leopoldina (2023). Leopoldina berät Politik und Gesellschaft in der Coronavirus-Pandemie. Zugriff am 31.01.2025 unter www.leopoldina.org/presse-1/nachrichten/ad-hoc-stellungnahme-coronavirus-pandemie

Löffelholz, M. (2022). Von Tschernobyl zur Corona-Infodemie: Entwicklung, Ergebnisse und Herausforderungen der Risiko- und Krisenkommunikationsforschung. In M. Beuthner, U. Bomnüter & J. A. Kantara (Hrsg.). Risiken, Krisen, Konflikte. Herausforderungen und Perspektiven medialer Vermittlungen (S. 27−48). Wiesbaden: VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36195-2_2

Luhmann, N. (1991). Soziologie des Risikos. Berlin, New York: De Gruyter.

Lundgren, R. E. & McMakin, A. H. (2013). Risk communication. A handbook for communicating environmental, safety, and health risks. Hoboken: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118645734

Powel, A. (2021). COVID and Cuomo: Using the CERC model to evaluate strategies uses of Twitter on pandemic communication. In D. M. Berube (Hrsg.). Pandemic communication and resilience (S. 107−124). Cham: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77344-1_7

Reddy, S. (2024). Generative AI in healthcare: An implementation science informed translational path on application, integration and governance. Implementation Science, 19(27). https://doi.org/10.1186/s13012-024-01357-9

Reifegerste, D. & Ort, A. (2024). Gesundheitskommunikation (2. Auflage). Baden-Baden: Nomos.

Renn, O., Schweizer, P.-J., Dreyer, M. & Klinke A. (2007). Risiko. Über den gesellschaftlichen Umgang mit Unsicherheit. München: Oekom.

Rossmann, C. (2021). Theory of reasoned action, theory of planned behavior. Baden-Baden: Nomos.

Rowe, W. (1977). The anatomy of risk. New York: Wiley.

Ruhrmann, G., & Daube, D. (2020). Wissenschaftskommunikation in der Pandemie. Qualität und Perspektiven. G+G Wissenschaft,20(4), 7−14. Zugriff am 31.01.2025 unter www.wido.de/fileadmin/Dateien/Dokumente/Publikationen_Produkte/GGW/2020/wido_ggw_042020_ruhrmann_daube.pdf

Ruhrmann, G., & Daube, D. (2021). Die Rolle der Medien in der COVID-19-Pandemie. Erste inhaltsanalytische Befunde. In A. Lohse & Akademie der Wissenschaften in Hamburg (Hrsg.). Infektionen und Gesellschaft. COVID-19, frühere und zukünftige Herausforderungen durch Pandemien (S. 119-134). Berlin: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63509-4_15

Ruhrmann, G. & Guenther, L. (2017). Katastrophen- und Risikokommunikation. In H. Bonfadelli, B. Fähnrich, C. Lüthje, J. Milde, M. Rhomberg & M. S. Schäfer (Hrsg.). Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation (S. 297−314). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-12898-2_16

Seidel, K., Verbeek, H., Fessel, S. & Meer, F. (2021). Nutzen von wissenschaftlicher Evidenz – Erwartungen an wissenschaftliche Expertise. Halle (Saale): Leopoldina. Zugriff am 31.01.2025 unter https://levana.leopoldina.org/servlets/MCRFileNodeServlet/leopoldina_derivate_00554/2021_Leopoldina_Diskussion_27_Wissenschaftliche_Evidenz_de.pdf

Sopory, P., Day, A. M., Novak, J. M., Eckert, K., Wilkins, L., Padgett, D. R., Gamhewage, G. M. et al. (2019). Communicating uncertainty during public health emergency events: A systematic review. Review of Communication Research, 7, 67−108. Zugriff am 31.01.2025 unter https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=honorssp

Sellnow, T. L. & Seeger, M. W. (2021). Theorizing crisis communication. Hoboken: Wiley.

Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236(4799), 280−285. https://doi.org/10.1126/science.3563507

Weibel, C., Basel, J. & Faes, J. (2024). Die Psychologie des Risikos. Eine kurze Einführung in das psychometrische Paradigma und seine Implikationen. In J. Basel & P. Henrizi (Hrsg.). Psychologie von Risiko und Vertrauen. Wahrnehmung, Verhalten und Kommunikation (S. 41−70). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65575-7_3

Winter, S. & Rösner, L. (2019). Krisenkommunikation im Gesundheitsbereich. In: In C. Rossmann & M. R. Hastall (Hrsg.). Handbuch der Gesundheitskommunikation. Kommunikationswissenschaftliche Perspektiven (S. 423–432). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10727-7_34

Internetadressen:

Leopoldina − Nationale Akademie der Wissenschaften: www.leopoldina.org

Robert Koch-Institut: www.rki.de

Verweise:

Gesundheitskommunikation, Gesundheitsschutz

Wir bedanken uns bei Constanze Rossmann, Hans-Bernd Brosius und Lisa Meyer für die wissenschaftliche Vorarbeit und die Erstversion des Leitbegriffs, an die wir anknüpfen durften.

Suche

Suche