Wohlbefinden / Well-Being

Zitierhinweis: Röhrle, B. (2023). Wohlbefinden / Well-Being. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Die Weltgesundheitsorganisation stellt einen engen Bezug zwischen Wohlbefinden und Gesundheit her. Hier wird der Frage nachgegangen, auf welche Weise beide definitorisch und empirisch verknüpft sind und welche Prozesse Wohlbefinden bedingen. Außerdem wird erläutert, welche an Personen gebundenen und kontextuellen Merkmale darauf Einfluss nehmen und wie Wohlbefinden zu einer gesundheitsrelevanten Kategorie wird. Antworten auf diese Frage sind auch die Grundlage für Interventionen zur Stärkung des Wohlbefindens.

Schlagworte

Wohlbefinden, Gesundheit, Persönlichkeit, Kontexte, Interventionen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 1946 in ihrer Verfassung festgelegt, dass unter Gesundheit ein „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ zu verstehen sei. Dieses Gesundheitsverständnis ist zum Inbegriff einer salutogenetischen Perspektive (Salutogenese) geworden. Ein wesentliches Problem dieser Gesundheitsdefinition besteht jedoch darin, dass Wohlbefinden nicht zugleich Teil und Bedingung von Gesundheit sein kann (Trudel-Fitzgerald, Kubzansky & VanderWeele 2021).

Die notwendige Unabhängigkeit des Begriffs des Wohlbefindens vom Begriff der Gesundheit wird dadurch bestimmt, dass er im interdisziplinären Sinne auch unabhängig vom Gesundheitsbegriff vorkommt. So erkennt man in ihm eine ökonomische Größe, ein sozial- und gesellschaftspolitisches Instrument, einen Bestandteil der Arbeitswissenschaften, eine edukative Zielkategorie und eine Perspektive für ökologische, historische und philosophische Betrachtungen (Clark, Flèche, Layard, Powdthavee & Ward 2018; Layard & De Neve 2023; Röhrle in Vorbereitung 2023).

Definition und Typisierungen

Wenn man sich mit dem Begriff des Wohlbefindens beschäftigt, muss man sich mit einem vieldeutigen Konzept auseinandersetzen, das unterschiedliche disziplinäre und definitorische Hintergründe besitzt. Die folgende Systematik einiger Grundtypen und Varianten soll einen Überblick verschaffen (vgl. Di Martino, Eiroa-Orosa & Arcidiacono 2017; Eger & Maridal 2015; Frank 2022; Fredrickson 2016; Trudel-Fritzgerald et al. 2021).

Grundtypen des Wohlbefindens: Das eudaimonische Wohlbefinden meint die Verwirklichung eines guten (sinnvollen, die menschlichen Potenziale ausschöpfenden) Lebens (Vittersø 2016). Daraus entstand ein psychologisches Konstrukt, das Momente der Selbstakzeptanz und der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit umfasst. Es schließt auch die Beziehungen zu anderen mit ein und betont die Fähigkeit zur Autonomie, zur Bewältigung alltäglicher Probleme und zur zielorientierten, sinnhaften Gestaltung des eigenen Lebens (Ryff, Boylan & Kirsch 2021).

Unter hedonischen Formen des Wohlbefindens versteht man das Prinzip der Unlustvermeidung und der Annäherung an lustvoll empfundene Zustände. Das hedonische Wohlbefinden umfasst das affektive Erleben, das Genießen und die Lebenszufriedenheit. Das hedonische Wohlbefinden bezeichnen Diener, Scollon und Lucas (2009) auch als subjektives Wohlbefinden. Es bezieht sich auf Urteile, inwieweit Bedürfnissen, Wertmaßstäben und Einstellungen hinreichend entsprochen wurde.

Von diesen beiden philosophisch begründeten und auch psychologisch rezipierten Konzepten des Wohlbefindens ausgehend, gesellen sich andere hinzu, die Bestandteil der Grundtypen sind und sich nach folgenden formalen Aspekten unterscheiden lassen:

- Der Begriff des „positiven Affekts“ meint eine Art diffuse, nicht genauer bestimmbare Stimmung (Harmon-Jones & Harmon-Jones 2021).

- Glück als positiver Zustand ist definiert als Freude, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Es wird als ein aktives, zielführendes, reflektiertes Erleben empfunden. Es macht das Leben lebenswert, sinnvoll und ist holistisch.

- Lebenszufriedenheit ist bei Diener, Suh, Lucas und Smith (1999) Bestandteil des hedonischen Wohlbefindens. Es ist ein stabiles Muster eines vergleichenden und akzeptierenden Urteils über das eigene Leben oder bestimmte Ausschnitte davon.

- Lebensqualität ist ein Konzept, das individuelle, aber auch gesellschaftliche Bedeutung hat. Im individuellen Sinne ist es definitorisch von anderen Arten nur schwer abzugrenzen (De Wit & Hajos, 2013). Vielfach wird es mit der subjektiven Wahrnehmung der Lebenssituation in Bezug auf Einkommen, Gesundheit, Bildung, Freizeit, Bindungen, Glaube, Sicherheit und Freiheit in Verbindung gebracht. Die WHO (1995, S. 1.405) definiert Lebensqualität „als die Wahrnehmung der Lebenssituation des Einzelnen im Kontext der Kultur und der Wertesysteme, in denen er lebt, und in Bezug auf seine Ziele, Erwartungen, Normen und Anliegen.“

- Der Begriff des Flourishing beschreibt eine Art des gelingenden Lebens. Es geht hier um die Einheit des eudaimonischen und hedonischen Wohlbefindens (Pancheva, Ryff & Lucchini 2021). Der Begriff umfasst positiv getönte Lebenserfahrungen, das Erleben der eigenen Stärken, Kreativität, Güte, Wachstumsmöglichkeiten und Widerstandsfähigkeit.

Wohlbefinden und Gesundheit: Modelle und Bedingungen

So komplex die Definitionen des Wohlbefindens sind, so vielfältig sind auch die Modelle und Theorien des Wohlbefindens (Brey 2012). Psychologische Modelle beschäftigen sich mehr mit Fragen zur individuellen Steuerung des hedonischen, eudaimonischen Wohlbefindens und seiner Abhängigkeit von dispositionellen und kontextuellen Merkmalen (Frank 2022). Bei diesen Modellen sind solche bekannt geworden, welche die Beziehungen zwischen den Bedingungen und dem Wohlbefinden aufklären wollen, etwa gesundheitsbezogene Modelle der Lebensqualität, Bestands- und Fortentwicklungsmodelle, Selbstbestimmungsmodelle und kognitiv-emotionale Modelle.

- Ein gesundheitsbezogenes Modell der Lebensqualität verknüpft individuelle und kontextuelle Einflüsse, die für biologische, symptomatische, funktional bedeutsame, perzeptuelle und allgemeine Formen der Lebensbewertung und damit für das Wohlbefinden insgesamt notwendig sind (Duangchan & Matthews 2021).

- Modelle zum Erhalt und die Fortentwicklung des Wohlbefindens zeigen auf, wie durch persönliche und kontextuelle Faktoren vorteilhafte Voraussetzungen geschaffen werden können, um unterschiedliche Formen des Wohlbefindens möglich zu machen (Jakubiak & Feeney 2017).

- Das Selbstbestimmungsmodell des Wohlbefindens nach Ryan und Deci (2017) führt Wohlbefinden auf die Befriedigung von drei basalen Bedürfnissen zurück: Autonomie, Kompetenzerfahrung und soziale Bezogenheit. Handeln und Erleben des Wohlbefindens ist das Ergebnis entsprechender Zieldefinitionen und motivationaler Lagen und des Handelns, aber auch der Interpretation und Attribution entsprechender Ereignisse.

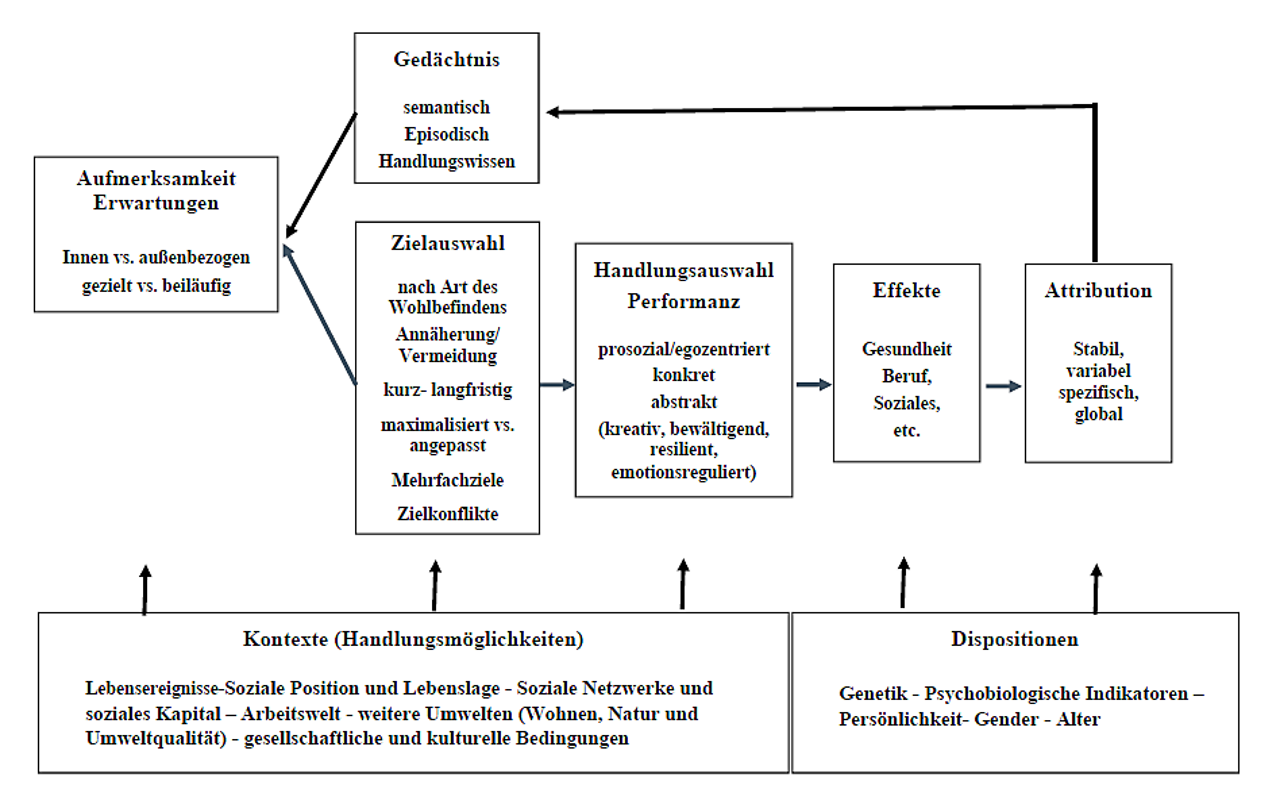

- Das Informationsverabeitungsmodell: Seit einigen Jahren entwickelt sich aus Sicht der kognitiven Psychologie ein Informationsverarbeitungsmodell des Wohlbefindens (Robinson & Comton 2008). Hier findet sich eine zusammenfassende Darstellung dieses Ansatzes (vgl. Abbildung 1). Darstellungen der Befundlage sind bei Röhrle (2023 in Vorbereitung) und teilweise in verschiedenen Arbeit bei Robinson und Eid (2017) oder Sirgy (2021e) dargestellt. Dieses Modell geht davon aus, dass zahlreiche Prozesse bei der Entstehung von Wohlbefinden beteiligt sind (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erwartungen, Zielauswahl, Erinnerungs-, Urteils- bzw. Entscheidungs-, Handlungs- und Attributionsprozesse). Sie alle können mit gesundheitsrelevanten Verhalten, Motivationen und Ergebnissen in Zusammenhang gebracht werden.

Individuelle und kontextuelle Bedingungen

Zu den Einflussfaktoren des Wohlbefindens gehören vor allem:

- Genetik

- Psychobiologische Indikatoren

- Dispositionelle Merkmale

- Gender

- Alter

- Informationsverarbeitung und Verhalten

- Lebensereignisse

- Soziale Position und Lebenslage

- Soziale Netzwerke und soziales Kapital

- Arbeitswelt

- Weitere Umwelten (Wohnen, Natur und Umweltqualität)

- Soziales Kapital

- Gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen

Genetische Einflüsse: Zwillingsstudien deuten auf bedeutsame Anteile der Genetik auf das Wohlbefinden hin. Eine Meta-Analyse berichtet über einen Anteil von 32 % bis 36 % an Erklärungskraft (Bartels et al. 2022).

Psychobiologische Indikatoren haben insgesamt einen vergleichsweise geringen Einfluss auf das Wohlbefinden. Entsprechende Zusammenhänge wurden für Dopamin oder Endorphine und Oxytocin aufgezeigt. Auch eine gewisse Reagibilität des Immun- und autonomen bzw. zentralen Nervensystems, der HPA-Achse, der Herzratentätigkeit, der neurologischen Aktivität der Amygdala und der des Verstärkerzentrums (mesolymbisches System, Nucleus Accumbens) konnte nachgewiesen werden (Kenett & Anjan 2022; Layard & De Neve 2023).

Dispositionelle Merkmale: Zu den dispositionellen Merkmalen im Sinne von Persönlichkeitseigenschaften, die für das Wohlbefinden als bedeutsam galten, wurde insbesondere die Bedeutung des Fünf-Faktoren-Modells (Big Five) analysiert. Eine erste Meta-Analyse zu diesen Eigenschaften von De Neve und Cooper (1998) wiesen mäßige Zusammenhänge der Big Five zum subjektiven Wohlbefinden nach. Eine neuere Meta-Analyse von Anglim, Horwood, Smillie, Marrero und Wood (2020) hat das sogenannte Hexacomodell für das subjektive Wohlbefinden untersucht. Die Ergebnisse dieser Meta-Analyse berichten über leicht stärkere Zusammenhänge.

Neben Persönlichkeitseigenschaften wurden weitere dispositionelle Merkmale untersucht: Emotionale Intelligenz, psychisches Wachstum, Selbstverwirklichung, Authentizität, die Fähigkeit mit Stressoren durch kognitive Neubewertungen zu bewältigen, Weisheit, Naturverbundenheit sowie gemeinschaftliche Einbettungsvorstellungen wie der Sense of Community.

Genderspezifische Einflüsse: Schon in einer frühen Meta-Analyse zeigte sich, dass das weibliche Geschlecht vergleichsweise etwas glücklicher war (Pinquart & Sörensen 2001). Dieses Ergebnis wurde in weltweiten und europaspezifischen Studien erneut nachgewiesen (Layard & De Neve 2023). Inkonsistente Ergebnisse wurden auf unterschiedliche Arten des Wohlbefindens, aber auch auf zahlreiche Arten von Nebenbedingungen (Bindung, Attraktivität, ökonomische Benachteiligung, Veröffentlichungsbereitschaft) zurückgeführt.

Zum Wohlbefinden verschiedener Altersgruppen liegen unterschiedliche Ergebnisse vor. Die Lebenszufriedenheit und das Glücksempfinden bei Kindern und Jugendlichen hing stark von Rahmenbedingungen ab wie der Gesundheit, Persönlichkeitsmerkmalen, Beschäftigungsstatus, inneren Werten, Zielorientierung, Selbstwirksamkeit, Hoffnung, sozialer Unterstützung bzw. Familienqualität, elterlichem Erziehungsstil, Lebensqualität der Nachbarschaft und Grad der Enkulturation. Zur Frage der Stabilität bzw. Veränderung von Wohlbefinden im lebenslangen Prozess liegen keine konsistenten Antworten vor. Berichtet wird von einem Rückgang des Wohlbefindens, von einem u-förmigen Verlauf und von einer Entwicklung in Abhängigkeit der Art des Wohlbefindens (z. B. nehmen Glücksgefühle nach dem fünfzigsten Lebensjahr ab).

Prüft man den Einfluss kontextueller Merkmale auf das Wohlbefinden, findet man zahlreiche Einflussfaktoren proximaler und distaler Art: Stressoren, Lebensereignisse, tägliche Ärgernisse, Krisen, soziale Netzwerke, Qualität am Arbeitsplatz bis hin zu gesamtgesellschaftlichen Lebensbedingungen.

Stressoren verschiedener Art haben sich in einer Meta-Analyse von Riepenhausen et al. (2022) für mentale und physische Formen des Wohlbefindens im unteren Effektbereich bewegt. Dies gilt auch für Belastungen am Arbeitsplatz für Migrantinnen und Migranten.

Lebensereignisse: Die meta-analytische Untersuchung von Lebensereignissen hat einen vergleichsweise deutlicheren Einfluss auf das Wohlbefinden (Luhmann, Hofmann, Eid & Lucas 2012). Es wird berichtet, dass sich die Lebenszufriedenheit bei Heirat oder auch beim Wiedergewinn eines Jobs oder beim Zugewinn einer Wohnung wenig Effekte für das Wohlbefinden haben, die nach einer Geburt dagegen in einem mittleren Ausmaß. Die Effekte aller (potenziell) negativen Lebensereignisse wie Scheidung, Verwitwung, Arbeitslosigkeit und Berentung rangierten im niedrigen bis mittleren, in einigen Fällen aber auch in einem hohen Bereich (Lyubomirsky, King & Diener 2005).

Wohl wissend, dass tägliche Vorkommnisse (daily hassles und uplifts) meist mehr erklären als Lebensereignisse, hat man auch den Zusammenhang zum Wohlbefinden untersucht (zuerst Landreville & Vézina 1992).

Zu erwarten ist, dass gravierende und breite Bevölkerungsschichten erreichende Krisen wie z. B. eine Pandemie oder der Klimawandel das Wohlbefinden in besonderem Maße beeinflussen. In Übersichtsarbeiten erwies sich die Covid-19 Pandemie nicht nur für die Gesundheit bedeutsam, sondern sie ging auch mit sehr hohen negativen Effektstärken für das subjektive Wohlbefinden der Allgemeinbevölkerung einher; das von älteren Menschen und des medizinischen Hilfspersonals in besonderem Maße (Esposito, Di Napoli, Agueli, Marino, Procentese & Arcidiacono 2021). Die Klimakrise ist mit zahlreichen Katastrophen wie Unwetter, Überschwemmungen, Dürren usw. verbunden (Layard & De Neve 2023). So ließ sich auch ein geringer, aber bedeutsamer negativer Zusammenhang zwischen Klimaangst und Wohlbefinden nachweisen.

Soziale Netzwerke und soziales Kapitalwirken sowohl direkt als auch indirekt auf das Wohlbefinden ein. Die Qualität sozialer Kontakte in sozialen Netzwerken, mit der Nachbarschaft, Freundschaften, Familien und partnerschaftlichen Beziehungen ist dabei für das Wohlbefinden bedeutsamer als deren Quantität. Der mögliche Einfluss von sozialen Netzwerken auf das Wohlbefinden wird auf die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen (z. B. nach Affiliation) zurückgeführt. Indirekte Zusammenhänge, bedingt durch soziale Unterstützung oder andere Merkmale sozialer Netzwerke, sind das Ergebnis von Puffereffekten, die den Einfluss von Stressoren mindern helfen (Röhrle 1994).

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Aktivitäten in virtuellen sozialen Netzen kaum einen Einfluss auf das Wohlbefinden ausüben (Casanova, Zaccaria, Rolandi & Guaita 2021). Die Frage eines möglichen Zusammenhangs zur Gesundheit beantwortet bislang eine Studie an Studierenden (Aliverdi et al. 2022). Sie berichtet über einen unbedeutenden Einfluss der Internetnutzung auf die psychische Gesundheit.

Untersucht man die Welt der Arbeit und Ausbildungals Quelle oder Bremse des Wohlbefindens, sind die Ergebnisse relativ eindeutig. Zunächst zeigen sich z. B. im „World Happiness Report“ 2017 deutliche Unterschiede in der Lebenszufriedenheit und Affektqualität zwischen Beschäftigten und arbeitslosen Menschen (vgl. Clark et al. 2018). Die Ergebnisse zeigen auch, dass Wohlbefinden nachweislich von Merkmalen am Arbeitsplatz abhängt. Bei den Beschäftigten konnte auch auf meta-analytischer Basis nachgewiesen werden, dass Bedingungen am Arbeitsplatz (Belohnungswert, Kommunikation, Führungsqualität, Arbeitsplatzsicherheit- und Stabilität etc.) in einem deutlichen Bezug zum Wohlbefinden stehen (Clark et al. 2018). Diese Faktoren tragen zur Steigerung der Kreativität bei und sie mindern das Ausmaß an Stellenwechsel. Ein hoher Grad an Lebenszufriedenheit an der Arbeitsstelle steht in Zusammenhang mit reduzierter Mortalität, weniger Schlafbeschwerden, geringeren Burnout-Raten und besseren Arbeitsleistungen.

Auch für den edukativen Bereich liegen zahlreiche Studien zum Einfluss kontextueller Bedingungen auf das Wohlbefinden vor. Viele meta-analytische Studien bestätigen dabei die Aussage, wonach mit einem eher geringen Zusammenhang zwischen Ausbildungserfolgen und subjektivem Wohlbefinden zu rechnen ist. Nachgewiesen ist, dass das eudaimonische Wohlbefinden von Lehrerinnen und Lehrern von der Interaktion zwischen Lehrerinnen bzw. Lehrern und Schülerinnen bzw. Schülern und dem Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler vergleichsweise deutlicher abhing.

Erkannt wurde, dass die Lebenssituation und damit die des Wohlbefindens durch weitere Umweltaspekte (Wohnen, Natur und Umweltqualität)beeinflusst sein kann. Im Zuge einer ökologischen oder auch geografischen Sicht entstanden Studien, welche die Effekte von Wohnen bzw. Wohnqualität, Bewegungszwang, Nähe zur Natur, Umweltverschmutzung und Zugang zu Ressourcen untersucht haben. Im Ergebnis zeigte sich, dass keine Stadt-Landunterschiede des Wohnens in Bezug auf das Wohlbefinden nachgewiesen werden konnten. Dagegen spielt die Wohnqualität (u. a. auch die Besitzverhältnisse eine wesentliche Rolle; Layard & De Neve 2023). Auch der Zugang zu anderen Ressourcen erwies sich als entscheidend. Negative Beispiele finden sich im Bereich der Umweltverschmutzung, bessere wiederum bei der Untersuchung eines Lebens im Grünen.

Das Konzept des sozialen Kapitals ist als soziale Determinante des Wohlbefindens konzeptuell etwas breiter angelegt, meint es doch nicht nur allein den Zugang zu sozialen Netzen, sondern auch zu Organisationen, Vertrauen in Politik und Gesellschaft. Dieses Konzept meint Ressourcenzugang, kollektives Vertrauen, soziale Integration, persönliche Verwirklichungs- und Entwicklungskapazitäten und ist in Relation zum Wohlbefinden erstaunlich selten untersucht worden. Eine Übersichtsarbeit von Nyqvist, Forsman, Giuntoli und Cattan (2013) zeigt auf, dass Lebenszufriedenheit, Lebensqualität und Glück davon beeinflusst werden. Neuere, groß angelegte Studien belegen, dass zwischen ökonomischer Situation oder sozialem Kapital ein signifikanter Bezug zur Lebensqualität besteht.

Gesellschaftliche Bedingungen: Nach der Betrachtung intermediärer Instanzen für das Wohlbefinden und Gesundheit, steht die Frage aus, welche makrosozialen Merkmale im Sinne des Gemeinschaftlichen Bedeutung für das Wohlbefinden einnehmen können.

Im Vordergrund vieler möglicher gesellschaftlicher Betrachtungsweisen von Bedingungen des Wohlbefindens stehen folgende Fragen im Vordergrund:

- Hängt das Wohlbefinden vom Zustand einer Gesellschaft ab?

- Ist Einkommen und ökonomische Ungleichheit bedeutsam für verschiedene Formen des Wohlbefindens und damit auch für die Gesundheit?

- Welche subjektiven gesellschaftlich bedeutsamen Bilder und Arten des sozialen Handelns sind für das Wohlbefinden relevant?

- Spielen weitere gesellschaftliche Strukturierungsphänomene wie soziale Diskrimination oder auch kulturelle Strömungen dabei eine Rolle?

Zur Qualität einer Gesellschaft: Verschiedene Berichte verdeutlichen, dass das, was man als eine gesellschaftliche Lebensatmosphäre bezeichnen kann, einen erheblichen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden besitzt (Besley, Marshall & Persson 2023; Layard & De Neve 2023). Dazu gehört die Qualität und Stabilität von Regierungen, insbesondere in Hinsicht auf friedensstiftende, legislativ bedeutsame und regulative Maßnahmen, kollektive und persönliche Versorgungssicherheit, Korruptionskontrolle, Halten von Wahlversprechen und Gewaltfreiheit.

Zum Zusammenhang von Einkommen und Wohlbefinden liegen zahlreiche Studien vor (Akaeda 2020). Eine Meta-Analyse von Eger und Maridal (2015) zeigt auf, dass man von einem wenigstens mittelhohen Zusammenhang zur Lebenszufriedenheit ausgehen kann (etwas weniger in Bezug auf das Glücksempfinden). Für Länder der OECD (2011) gilt, dass die Zusammenhänge zwischen Lebenszufriedenheit, affektiver Ausgeglichenheit, Glücksempfinden bzw. Lebensqualität und dem Einkommen, der sozialen Gerechtigkeit, Wohnverhältnissen, Arbeitsplatzsicherheit, Unterstützungspotentialen, Bindung und Gesundheit besonders hoch sind.

Das Trennende in Gesellschaften: Mit der Frage nach der Bedeutung des Einkommens ist unmittelbar die Frage verknüpft, wie sich dieses in einer Gesellschaft verteilt. Die damit gestellte Frage nach der Einkommensgerechtigkeit ist zugleich auch eine soziale.

Bei der Untersuchung nach der Einkommensgerechtigkeit hat sich herausgestellt, dass die Ergebnisse zu den Folgen von Einkommensungleichgewichten für das Wohlbefinden nicht unbedingt in die erwartete Richtung gehen. Eine Meta-Analyse bestätigt den unbedeutenden Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Wohlbefinden (Ngamaba, Panagioti & Armitage 2018). Es gibt Hinweise, wonach langfristige Untersuchungen oder die Berücksichtigung von vermittelnden psychischen Prozessen (die subjektive Wahrnehmung von Ungleichheit) zu anderen Ergebnissen führen können.

Eine andere Art der Ungleichbehandlung findet sich in der Ausgrenzung von Personen und Menschengruppen. Dieser gesellschaftliche Mechanismus kann erhebliche selbst- und fremdgesetzte Konsequenzen für das Wohlbefinden und die Gesundheit haben.

Im Hinblick auf Migration sind die besten Voraussetzungen geschaffen, um Divergenzen zwischen kultureller Prägung und neuen Kontexten nachzuweisen, die für das Wohlbefinden abträglich sein können. Es zeigt sich aber bei diesem Transformationsprozess, dass nicht der Heimatverlust und die Belastungen in der Fremde für das Wohlbefinden entscheidend ist, sondern dass ganz andere Faktoren das Wohlbefinden mindern. Eine Meta-Analyse von Bak-Klimek, Karatzias, Elliott und Maclean (2015) konnte über den Zusammenhang von Bedingungen des Wohlbefindens von Migranten und Migrantinnen berichten, dass er vom Einkommen, dispositionellen Faktoren (z. B. Selbstwert) und in besonderem Maß von kontextuellen Bedingungen (erlebte sozialen Unterstützung) abhängt (vgl. Akdede & Giovanis 2020).

Zusammenspiel der Prädiktoren des Wohlbefindens: Die Hinweise haben gezeigt, dass die Vorhersagekraft mancher der genannten Bedingungen des Wohlbefindens nicht gleich potent ist, sondern von zusätzlichen Bedingungen und Vermittlern abhängt. Es deutet sich an, dass subjektive Merkmale für das Wohlbefinden meist bedeutsamer sind als objektive. Besonderes Gewicht haben sozial-interaktiv relevante (z. B. Clark et al. 2018). Lyumbomirsky (2007) geht davon aus, dass der Anteil der Person und seine Aktivitäten, deutlich mehr Varianz aufweisen als kontextuelle Faktoren. Entscheidend aber sei das Zusammentreffen beider Seiten (Set-Point des Glücks). Letztlich aber wissen wir zu wenig über das Zusammenspiel von personengebundenen und kontextuellen Bedingungen. Bislang fehlt es an Modellen, welche die verschiedenen Prädiktoren des Wohlbefindens in einen engeren psychologischen, sozialen und psychophysiologischen Zusammenhang bringen (Doom 2020).

Zum Zusammenhang von Wohlbefinden und Gesundheit

Zahlreiche Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen beantworten die Frage, wie stark die Verbindung zwischen psychischen bzw. physischen Erkrankungen bzw. Lebenserwartung und Wohlbefinden ist (Singh, Kshtriya & Valk 2023; Trudel et al., 2021). Die Ergebnisse beruhen dabei auf Modellannahmen, wie dieser Bezug zu erklären ist. Versucht man diese Modelle zu typisieren, lassen sich einige grundlegende Konzepte ausmachen. Alle Modelle teilen die Annahme, dass das Geschehen, das sich im Verhältnis von Wohlbefinden und Gesundheit abbildet, von einer Vielzahl von psychophysiologischen, neurologischen und psychologischen Prozessen begleitet wird (Kenett & Anjan 2022; Steptoe 2019).

Einfache Modellannahmen sind in Diathese-Stressmodellen gefasst. Sie beschreiben, wie verschiedene Formen des Wohlbefindens, vermittelt über vorteilhaftes Gesundheitsverhalten und günstige psychobiologische Prozesse, vor Krankheit schützen können. Zugleich wird aufgezeigt, wie Stressoren das Wohlbefinden beeinträchtigen und direkt oder indirekt die Entstehung von Krankheiten, Morbidität und Mortalität begünstigen können (Trudel-Fitzgerald, Kubzansky & VanderWeele 2021).

Vor dem Hintergrund der Gesundheitsdefinition der WHO hinterlassen die Forschungen zu diesem Modell jedoch ein ernüchterndes Bild. Bezogen auf eine Vielzahl von Meta-Analysen sind die Effektstärken eher gering (Hazard Ratios oder Relativ Risks zwischen .66 und .96). Die Stärke des Zusammenhangs ist unbedeutender als erwartet. Es drängt sich der Eindruck auf, dass ein einfacher Zusammenhang nicht der Realität entspricht bzw. die Bedeutung des Wohlbefindens überhöht wird. Dieses Ergebnis kann nur durch das gewichtige Argument der Mortalität nachträglich Eindruck machen. Möglicherweise eröffnet die Befundlage auch einen Weg zu mehr vermittelnden Erklärungsmechanismen (Pressman et al. 2019; Steptoe 2019; Trudel et al. 2021).

Viele neuere Forschungsarbeiten gehen von wesentlich komplexeren Modellen aus. Sie suchen nach einer Vielzahl von vermittelnden und moderierenden Variablen. Sie berücksichtigen dabei den möglichen Einfluss einer Vielzahl der angesprochenen Bedingungen des Wohlbefindens. Diese komplexeren Modelle unterscheiden zunächst uni- oder bidirektionale Wirkrichtungen, oder sie gehen von sequenziellen Wirkrichtungen aus. In der Regel werden entsprechende Ergebnisse in Strukturgleichungs- oder Mediationsmodellen überprüft. Zugleich halten diese Arbeiten die Frage offen, ob es immer eine Verbindung zwischen Wohlbefinden und Gesundheit geben muss und wenn ja, in welcher Weise sie verknüpft sind. Die Studienlage dazu ist vergleichsweise klein.

Viele Maßnahmen im präventiven Bereich werden mit zum Teil deutlichen Effekten angeboten. Spezielle Untersuchungen zur Wirksamkeit von Methoden zur Steigerung positiver Aktivitäten, zu mehr Achtsamkeit und Dankbarkeit berichten über schwache bis starke Effekte. Dies gilt auch für Interventionen bei allgemeinem Stress, spezifischen kritischen Lebensereignissen wie die Berentung, Migration oder Pflege kranker Angehöriger. Klassisch-präventive Vorgehensweisen wie das Training körperlicher Fitness erweisen sich für das Ausmaß an positiven Affekten bei jüngeren und älteren Menschen als teilweise wirksam. Anhand weniger Studien erweisen sich jedoch psychosoziale Interventionen bei Älteren als hoch effektiv bei der Stärkung des Wohlbefindens. Meta-analytische Befunde zur Wirksamkeit positiv-psychologischer Interventionen, z. B. Verzeihensinterventionen, erreichen insgesamt niedrige Werte, vor allem bei konzeptnahen Merkmalen der Wirksamkeit. Die positiven Effekte haben bei Jugendlichen möglicherweise mehr mit der Zugehörigkeit zu Vereinen oder Clubs zu tun.

Settingorientierte Maßnahmen zur Stärkung des Wohlbefindens sind im Wesentlichen auf Interventionen am Arbeitsplatz oder im Ausbildungsbereich beschränkt (Betriebliche Gesundheitsförderung). Übersichtsarbeiten berichten trotz früher erbrachter bescheidener meta-analytischer Ergebnisse, dass Verbesserung des Arbeitsplatzes, positiv-psychologische Maßnahmen oder webbasierte psychosoziale Hilfen das psychische Wohlbefinden, die Absentismusrate und die Produktivität bessern helfen. Meta-analytische Ergebnisse zu individuenzentrierten Maßnahmen am Arbeitsplatz (u. a. Achtsamkeitstraining, körperliche Übungen) und Arbeitsplatzgestaltung berichten über schwache bis mittelstarke Effektgrößen bei Wohlbefinden.

Fazit und Ausblick

Wohlbefinden im Zusammenhang mit dem Thema Gesundheit zu untersuchen und zu fördern, hat viel Hoffnung aufkommen lassen. Doch die Zusammenhänge zwischen den Bedingungen und Folgen des Wohlbefindens sind komplex. Nur selten werden Untersuchungen konzipiert, die umfassend alle oder wenigstens viele der beteiligten Komponenten prüfen. Das gilt gleichermaßen für individuelle, kollektive und gesellschaftliche Maßnahmen, Wohlbefinden zu pflegen. Selbst wenn sich die Ergebnisse durch komplexer angelegte Studien verbessern lassen, bleiben am Ende Gefahren, wenn man sich einseitig auf die Kategorie Wohlbefinden festlegt. Wohlbefinden sollte nicht vorwiegend in der Interaktion mit dem Pathogenen gesehen und nicht nur auf Personen reduziert, sondern auch als kontextuelles Merkmal begriffen werden.

Gesundheitspolitische Strategien zur Förderung von „Gesundheit und Wohlbefinden“ versuchen, sich an einer Gesundheit der Bevölkerung zu orientieren, die mehr soziale Determinanten und nachhaltige Entwicklungsziele im Auge hat, um so auch den Gefahren eines individualisierenden Reduktionismus von Wohlbefinden vorzubeugen. Sie nutzen das vielfältige Potential des Konzepts des Wohlbefindens, um es mit verschiedenen Politikbereichen zu verknüpfen und dem übergeordneten Ziel der sozialen und Gesundheitlichen Chancengleichheit zu dienen.

Auch die globalen Vorstellungen zur nachhaltigen Entwicklung nehmen in der Agenda 2030 und den „Sustainable Development Goals“ (SDG; Vereinte Nationen 2022) und auch die Bundesregierung (2021) darauf Bezug (Gesundheitsförderung 3: Entwicklung nach Ottawa; Global Health / Globale Gesundheit). Weltweit werden entsprechende Bemühungen erkennbar, insbesondere in Ländern wie USA, Kanada, Australien, aber auch in Ländern der Europäischen Union.

Der Europäische Gesundheitsbericht (2021) will das Konzept des Wohlbefindens deutlich revitalisieren und sich mehr auf die psychische Gesundheit konzentrieren. Trotz der bislang schwachen Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Krankheit und Wohlbefinden will man dafür eintreten, dass die Lebensbedingungen und auch das Gesundheitssystem zu einem Garanten des gesellschaftlichen Wohlbefindens werden.

Diese Sicht beeinflusst u. a. europäische Aktionsprogramme zur Öffentlichen Gesundheit, wie das vom Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) und die von Netzwerken wie dem EuroHealthNet. Der gewünschte Paradigmenwechsel ist in einigen europäischen Ländern wie z. B. in England oder den Niederlanden schon deutlich angekommen. Sie alle verknüpfen das Ziel der gesundheitlichen Chancengleichheit mit der Förderung von Wohlbefinden (Gesundheitsförderung 4: Europäische Union).

In Deutschland wird das Wohlbefinden vor allem im Bericht der Bundesregierung zur Lebensqualität (2016) angesprochen. Es taucht auch als Thema im Bereich der Förderung der kindlichen Entwicklung, der Kindergesundheit und des Kindeswohls auf; hier auch als „Aufwachsen in »Wohlergehen«“ (Präventionsketten − Integrierte kommunale Gesundheitsstrategien) und in Verbindung mit Förderung der Resilienz (Resilienz und Schutzfaktoren). Dadurch wird insgesamt ein Paradigmenwechsel weg von einer engen und eindimensionalen Auffassung von (physischer) „Gesundheit“ zu einem mehrdimensionalen Konzept hin entwickelt, bei dem eine Vielzahl von biopsychosozialen Prozessen auf der individuellen Ebene und auch ein komplexes Gefüge von gesellschaftlichen Lebensbedingungen, Institutionen und sozialen Netzwerken beteiligt sind.

Bleibt zu hoffen, dass die differenzierte Revitalisierung von Wohlbefinden auch zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Wende führt, bei der Gesundheit und Wohlbefinden wichtige Säulen eines menschenwürdigen Lebens werden.

Literatur:

Akaeda, N. (2020). Contextual social trust and Well-Being inequality: From the perspectives of education and income. Journal of Happiness Studies, 21, S. 2.957–2.979. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00209-4.

Akdede, S. H., Giovanis, E. (2022). The impact of migration flows on well-being of elderly natives and migrants: Evidence from the survey of health, ageing and retirement in Europe. Social Indicator Research, 160, S. 935–967.

Aliverdi, F., Farajidana, H., Tourzani, Z. M., Salehi, L., Qorbani, M., Mohamadi, F. & Mahmoodi, Z. (2022). Social networks and internet emotional relationships on mental health and quality of life in students: Structural equation modelling. BMC Psychiatry;22(1):451.

Anglim, J., Horwood, S., Smillie, L. D., Marrero, R. J. & Wood, J. K. (2020). Predicting psychological and subjective well-being from personality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 146(4), S. 279–323.

Bak-Klimek, A., Karatzias, T., Elliott, L. & Maclean, R. (2015). The determinants of well-being among international economic immigrants: A systematic literature review and meta-analysis. Applied Research in Quality of Life, 10(1), S. 161−188.

Bartels, M., Nes, R. B., Armitage, J. M., van de Wijer, M. P., de Vries, L. P. & Haworth, C. M. A. (2022). Exploring the biological basis for happiness. In: J. F. Helliwell, R. Layard, J. D. Sachs, J.-E. De Neve, L. B. Aknin, L. B., S. Wang & S. Paculor (Eds.). World happiness report 2022 (S. 107−126). New York: Sustainable Development Solutions Network.

Besley, T., Marshall, J. & Persson, T. (2023). Well-being and state effectiveness. In: J. F. Helliwell, R. Layard, J. D. Sachs, J.-E. De Neve, L. B. Aknin & S. Wang (Eds.). World happiness report 2023 (S. 77− 103). New YorK: Sustainible Development Solution Network.

Brey, P. (2012). Well-being in philosophy, psychology, and economics. In: P. Brey, A. Briggle & E. Spence (Eds.). The good life in a technological age (S. 15−34). Routledge.

Bundesregierung (2021). Deutsche Nachhaltigkeits-Strategie. Weiterentwicklung 2021. Berlin. Zugriff am 16.05.2023 unter www.bundesregierung.de/publikationen. www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-erklaert-232174.

Casanova, G., Zaccaria, D., Rolandi, E. & Guaita, A. (2021). The effect of information and communication technology and social networking site use on older people's well-being in relation to loneliness: Review of experimental studies. Journal of Medical Internet Research, 23(3), e23588.

Clark, A. E., Flèche, S., Layard, R., Powdthavee, N. & Ward, G. (2018). The origins of happiness: The science of wellbeing over the life course. Princeton: Princeton University Press.

De Wit, M. & Hajos, T. (2013). Quality of life. In: M. D. Gellman & J. R. Turner (Eds.). Encyclopedia of behavioral medicine (S. 1.602–1.603). New York: Springer.

Di Martino, S., Eiroa-Orosa, F. J. & Arcidiacono, C. (2017). Community psychology’s contributions on happiness and well-being: Including the role of context, social justice, and values in our understanding of the good life. In: N. J. L. Brown, T. Lomas & F. J. Eiroa-Orosa (Eds.). The Routledge International Handbook of Critical Positive Psychology (S. 99–118). London, UK: Routledge.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), S. 276−302.

Diener, E. D., Scollon, C. N. & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. In: E. Diener (Ed.). Assessing well-being: The collected works of Ed Diener (Vol. 39, S. 67–100). London, UK: Springer.

Doom, J. R. (2020). Mapping future directions to test biopsychosocial pathways to health and well-being. Social Science & Medicine (1982), 258, 113083.

Duangchan, C. & Matthews, A. K. (2021). Application of Ferrans et al.'s conceptual model of health-related quality of life: A systematic review. Research in Nursing & Health, 44(3), S. 490–512.

Eger, R. J. & Maridal, J. H. (2015). A statistical meta-analysis of the Well-Being literature. International Journal of Wellbeing, 5(2), S. 45−74.

Esposito, C., Di Napoli, I., Agueli, B., Marino, L., Procentese, F. & Arcidiacono, C. (2021). Well-being and the COVID-19 pandemic: A community psychology systematic review. European Psychologist, 26(4), S. 285–297.

Frank, R. (2022). Den störungsgorientierten Blick erweitern. In: R. Frank & C. Flückiger (Hrsg.). Therapieziel Wohlbefinden. Ressourcen aktivieren in der Psychotherapie (S. 3−24). Heidelberg: Springer.

Fredrickson, B. L. (2016). The eudaimonics of positive emotions. In: J. Vittersø (Ed.). Handbook of eudaimonic well-being (S. 183−189). New York: Springer.

Jakubiak, B. K. & Feeney, B. C. (2017). Affectionate touch to promote relational, psychological, and physical well-being in adulthood: A theoretical model and review of the research. Personality and Social Psychology Review: An Official Journal of the Society for Personality and Social Psychology, 21(3), S. 228–252.

Kenett, Y. N. & Anjan C. (2022). The neuroscience of Well-Being: A general framework and its relation to humanistic flourishing. In: L. Tay & J. O. Pawelski (Eds). The Oxford Handbook of the Positive Humanities (S. 129–C9.P91). Oxford: Oxford Academic Press.

Landreville, P. & Vézina, J. (1992). A comparison between daily hassles and major life events as correlates of well-being in older adults. Canadian Journal on Aging, 11(2), S. 137–149.

Layard, R. & De Neve, J.-E. (2023). Wellbeing. Science and policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Luhmann, M., Hofmann, W., Eid, M. & Lucas, R. E. (2012). Subjective well-being and adaptation to life events: A meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3), S. 592–615.

Lyubomirsky, S., King, L. & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, S. 803–855.

Lyubomirsky, S. (2007). The how of happiness: A scientific approach to getting the life you want. New York: Penguin Press.

Ngamaba, K. H., Panagioti, M. & Armitage, C. J. (2018). Income inequality and subjective well-being: A systematic review and meta-analysis. Quality of Life Research: An international Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation, 27(3), S. 577–596.

Nyqvist, F., Forsman, A. K., Giuntoli, G. & Cattan, M. (2013). Social capital as a resource for mental well-being in older people: A systematic review. Aging & Mental Health, 17(4), S. 394−410.

OECD (2011). How's life? Measuring well-being. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en.

OECD (2013). OECD guidelines on measuring subjective well-being. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en.

Pancheva, M. G., Ryff, C. D. & Lucchini, M. (2021). An integrated look at well-being: Topological clustering of combinations and correlates of hedonia and eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 22(5), S. 2.275−2.297.

Pinquart, M. & Sörensen, S. (2001). Gender differences in self-concept and psychological well-being in old age: A meta-analysis. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 56(4), S. 195–213.

Pressman, S. D., Jenkins, B. N. & Moskowitz, J. T. (2019). Positive affect and health: What do we know and where next sould we go? Annual Review of Psychology, 70, S. 627–650.

Riepenhausen, A., Wackerhagen, C., Reppmann, C. Z., Deter, H.-C., Kalisch, R., Veer, I. M. & Walter, H. (2022). Positive cognitive reappraisal in stress resilience, mental health, and well-being: A comprehensive systematic review. Emotion Review, 14(4), S. 310−331.

Robinson, M. D. & Compton, R. J. (2008). The happy mind in action. The cognitive basis of subjective well-being. In: M. Eid & R. J. Larsen (Eds.). The science of subjective well-being (S. 220−238). New York: Guilford.

Robinson, M. & M. Eid, M. (Eds.) (2017). The happy mind: Cognitive contributions to well-being. Cham: Springer.

Röhrle, B. (1994). Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung. Weinheim: Beltz.

Röhrle, B. (2023). Wohlbefinden. Modelle, Bedingungen und Interventionen. Manuskript. German Network for Mental Health. http://gnmh.thiel-solutions.de.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation development and wellness. New York: Guilford Press.

Ryff, C. D., Boylan, J. N. & Kirsch, J. A. (2021). Eudaimonic and hedonic well-being. An integrative perspective with linkages to sociodemographic factors and health. In: M. T. Lee, L. D. Kubzansky, & T. J. VanderWeele (Eds.). Measuring Well-Being (S. 92−135). Oxford: Oxford University Press.

Singh, S., Kshtriya, S., Valk, R. (2023). Health, hope, and harmony: A systematic review of the determinants of happiness across cultures and countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 3306 (1−68).

Sirgy, M. J. (2021). The psychology of quality of life. Well-being and positive mental health. Cham: Springer

Steptoe, A. (2019). Happiness and Health. Annual Review of Public Health, 40, 4.1–4.21

Trudel-Fitzgerald, C., Kubzansky, L. D. & VanderWeele, T. J. (2021). A review of psychological well-being and mortality risk. In: M. T. Lee, L. D. Kubzansky & T. J. VanderWeele (Eds.). Measuring Well-Being (S. 136−187). Oxford: Oxford University Press.

Vereinte Nationen (2022). Ziele für nachhaltige Entwicklung − Bericht 2022. Zugriff am 16.05.2023 unter www.un.org/Depts/german/millennium/SDG-2022-DEU.pdf.

Vittersø, J. (2016). Handbook of eudaimonic Well-Being. New York: Springer.

WHO (1946). Constitution of the World Health Organization. New York. Zugriff am 16.05.23 unter https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1.

WHO (1995). The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, 41(10), S. 1.403–1.409.

Verweise:

Betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheit, Gesundheitsförderung 3: Entwicklung nach Ottawa, Gesundheitsförderung 4: Europäische Union, Gesundheitsförderung und soziale Benachteiligung / Gesundheitsförderung und gesundheitliche Chancengleichheit, Global Health / Globale Gesundheit, Präventionskette – Integrierte kommunale Gesamtstrategie zur Gesundheitsförderung und Prävention, Resilienz und Schutzfaktoren, Salutogenese

Suche

Suche