Erklärungs- und Veränderungsmodelle 2: Theoriebasierte Interventionsplanung

Hannah Gohres , Emily Finne , Annette C. Seibt

Zitierhinweis: Gohres, H., Finne, E. & Seibt, A. C. (2021). Erklärungs- und Veränderungsmodelle 2: Theoriebasierte Interventionsplanung. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.

Zusammenfassung

Die Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung ist komplex. Häufig werden Interventionen ohne fundierte Begründung umgesetzt, die Wirksamkeit wird oft nicht nachgewiesen. Dabei kann eine genaue Aufschlüsselung der angenommenen Wirkweise einer Intervention auf mehreren Ebenen zu größeren Erfolgen führen: Sie sichert eine planmäßige Umsetzung, eine angemessene Evaluation und damit eine Verbesserung der Evidenzbasis. Anhand zweier Beispiele wird die systematische Interventionsplanung mit Hilfe von Planungsmodellen erläutert.

Schlagworte

Theoriebasierung, Evidenzbasierung, Interventionsplanung

Im Leitbegriff Erklärungs- und Veränderungsmodelle 1: Einstellungs- und Verhaltensänderung werden Theorien vorgestellt, die sich mit den Determinanten von Verhalten auseinandersetzen und somit auf Analysen und Vorhersagen von Risiko- und Gesundheitsverhalten fokussieren. Diese Determinanten können als die Stellschrauben verstanden werden, die im Rahmen von Interventionen verändert werden müssen, um letztlich eine Veränderung in Verhalten und Gesundheit erreichen zu können. So wird in verhaltenspräventiven Interventionen (Prävention und Krankheitsprävention) in der Regel nicht direkt das Verhalten (z. B. der Softdrinkkonsum) adressiert, sondern die zugrundeliegenden Determinanten (z. B. Einstellungen). Maßnahmen (z. B. Informationskampagnen) wirken daher indirekt auf das Verhalten, indem sie die Determinanten beeinflussen (vgl. Fuchs, 2003, S. 111 f.).

Theorie und Evidenzbasierung

Theorien und Modelle liefern eine Möglichkeit, um relevante Ansatzpunkte für Interventionen zu identifizieren. Theoriebasierung von Interventionen dient dazu, ein Verständnis der Wirkmechanismen zu entwickeln, wodurch die Replizierbarkeit von Interventionen sowie die Evaluationsplanung (Evaluation) erleichtert werden. Damit dient sie auch der Qualitätssicherung (Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement) von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen.

De Bock und Rehfuess beschreiben das Vorliegen eines theoretischen bzw. logischen Modells über die Wirkpfade einer Intervention als „plausible Wirksamkeitsvoraussetzung“ (2021, S. 528). Es legt, neben weiteren Elementen, den Grundstein dafür, entsprechend den BZgA-Kriterien zur wissenschaftlichen Absicherung Maßnahmen nach „vielversprechender Praxis“ (ebd.) zu entwickeln. Das systematische Vorgehen bei der Interventionsplanung soll der häufig gängigen Praxis, bewährte Maßnahmen auf Basis persönlicher Erfahrung oder auch nach dem sogenannten „Gießkannenprinzip“ umzusetzen, entgegenwirken und stattdessen auf fundierte Begründungen mit klaren Zielen zu setzen (vgl. Schlicht, 2018, S. 2 f.).

Planungsmodelle

Neben Theorien und Modellen zur Erklärung des Gesundheitsverhaltens selbst existieren verschiedene Planungsmodelle. Diese Modelle unterstützen die systematische Konzeptionalisierung von Präventionsprogrammen sowie deren Durchführung und Evaluation (einen systematischen Überblick über verschiedene Planungsansätze bieten O'Cathain et al., [2019]). An dieser Stelle kann auf den Public Health Action Cycle/Gesundheitspolitischer Aktionszyklus verwiesen werden, der einen grundlegenden Rahmen für die Planung und Umsetzung von Interventionen liefert.

Die in diesem Beitrag vorgestellten Planungsmodelle differenzieren weiter, indem einzelne Schritte, wie die Problemdefinition und Strategieformulierung, mit konkreten Hinweisen angeleitet werden. Grundlegende Annahme ist, dass für ein spezifisches Themenfeld relevante Modelle und Theorien, z. B. die im Leitbegriff Erklärungs- und Veränderungsmodelle 1: Einstellungs- und Verhaltensänderungen genannten, auf ihren Nutzen hin zu überprüfen und entsprechend aktueller Evidenz ggf. miteinander zu verknüpfen sind, um ein sogenanntes logisches Modell für die jeweilige Intervention aufzustellen. Ein logisches Modell kann zum einen kausale Annahmen über die Beziehungen von Determinanten und Gesundheitsproblemen (logisches Modell des Problems oder Erklärungsmodell) treffen, zum anderen können kausale Mechanismen der Veränderung von Determinanten und Verhalten (logisches Modell der Veränderung) beschrieben werden (vgl. Bartholomew, Markham, Mullan & Fernández, 2015, S. 360).

Kennzeichnend ist, dass logische Modelle eine Intervention „vom Ende her denken“ (vgl. Schlicht, 2018, S. 16). Es wird also zuerst bestimmt, welche Gesundheitsprobleme in der Zielgruppe tatsächlich bestehen und welche Ziele eine Intervention dahingehend erreichen soll. Erst dann geht es um die Identifizierung der ursächlichen Faktoren und geeigneter Methoden, um diese zu verändern. Dabei stehen nicht nur personenbezogene Determinanten im Blick der Interventionsplanung, sondern auch ein ganzheitlicher sozial-ökologischer Ansatz mit dem Ziel, verschiedene relevante Einflussebenen und -faktoren zu systematisieren.

Eines der umfassendsten Planungsmodelle ist das PRECEDE/PROCEED-Modell, das zuerst vorgestellt wird. Das Intervention Mapping (IM) basiert auf diesem und bietet zudem einen Rahmen zur Auswahl und Ausgestaltung konkreter Interventionsmethoden, die sich direkt auf theoretische Modelle beziehen. Solche Methoden stellen die kleinsten, beobachtbaren Bausteine („aktive Wirkstoffe“) einer Intervention dar (vgl. Michie et al., 2013, S. 82).

Ein Kernproblem der Zusammenfassung von Evidenz für Gesundheitsförderungsmaßnahmen ist eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Interventionen, da oft kein einheitliches Begriffsverständnis vorliegt. Ein weiterer bedeutsamer Ansatz im Rahmen der Interventionsplanung ist daher die Behaviour Change Techniques (BCT) Taxonomie, die der Vereinheitlichung der Terminologie insbesondere in Veröffentlichungen von Evaluationsstudien dient und am Ende des Leitbegriffs kurz vorgestellt wird.

Das PRECEDE/PROCEED-Modell

Das PRECEDE/PROCEED-Modell (PPM) von Green & Kreuter (2005) liefert aus einer sozial-ökologischen Perspektive einen Rahmen, um die Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung zu strukturieren.

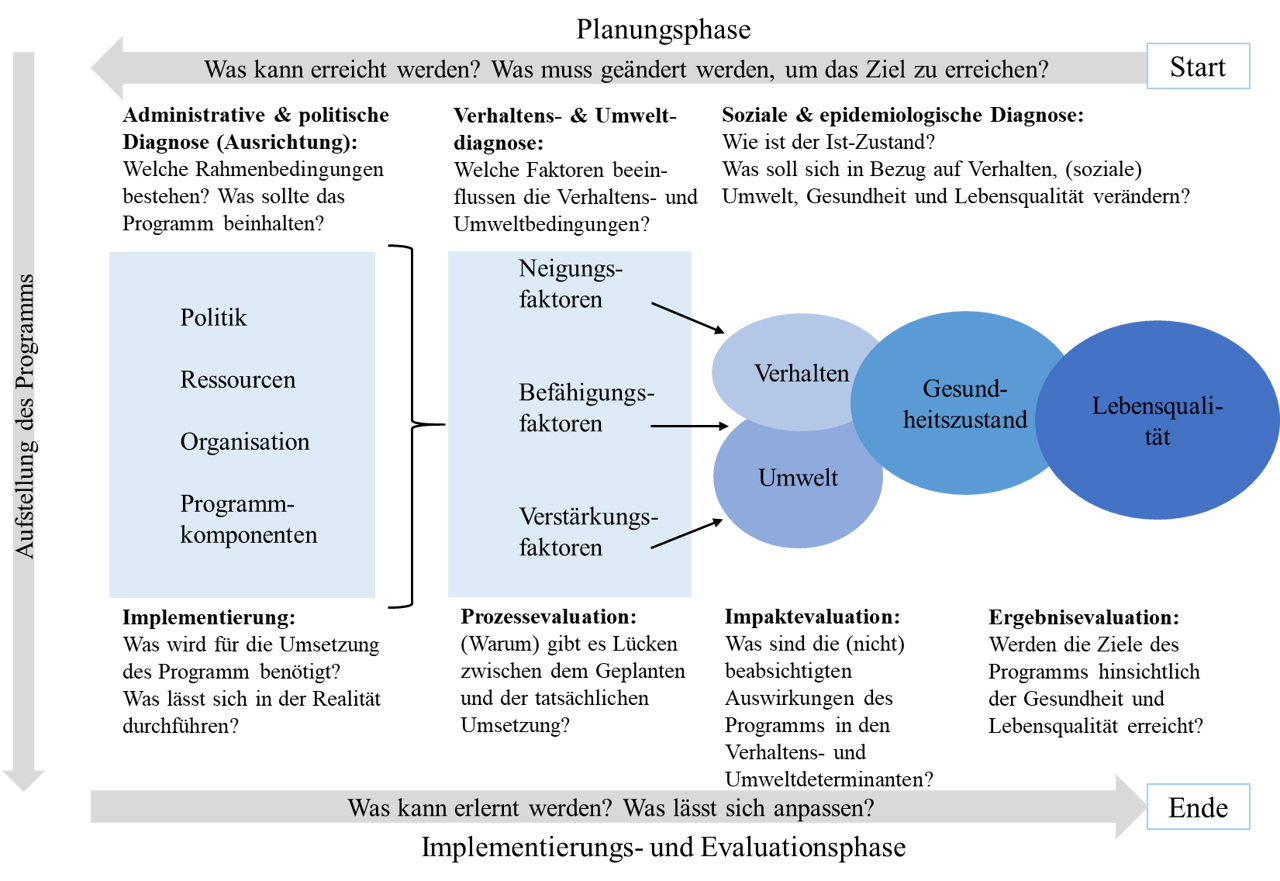

Das Modell besagt, dass für jedes Interventionsprojekt zunächst eine Diagnose der Ausgangsbedingungen vorgenommen werden soll. Dies entspricht der PRECEDE-Phase (übersetzt: „in Zeit- oder Reihenfolge vorangehen“), ein englischsprachiges Akronym für „Predisposing, Reinforcing and Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation“. In diesem mehrphasigen Diagnoseprozess sollen die Betroffenen einbezogen werden. Damit ist es ein explizit partizipatorisches Planungsmodell (Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger). Nach vier Analysephasen schließen eine Durchführungs- sowie drei Evaluationsphasen an. Letztere entsprechen der PROCEED-Phase (was mit „Fortfahren“ übersetzt werden kann) des Modells: ein Akronym für „Policy, Regulatory, and Organizational Constructs in Educational and Environmental Development“. Mit dieser Weiterentwicklung des PRECEDE-Modells wurde die Analyse der sozialen, politischen, organisationsbedingten, ökonomischen und ökologischen Verhältnisse bzw. Determinanten von Gesundheit nochmals deutlicher einbezogen. Entlang des Modells wird aufgezeigt, in welchen Planungsphasen Theorien hilfreich sind; es geht um ihre Anwendung, die Ursachen eines Gesundheitsproblems verstehen zu können und eine Veränderung zu begründen.

Neben Theorien stellen Literaturrecherchen zur „Best Practice“ und (partizipative) Erhebungen im Zielkontext eine zentrale Rolle für den Erkenntnisgewinn dar (vgl. Green & Kreuter, 2005, S. 18 ff.). Durch das Modell werden ein logisches Modell des Problems und der Veränderung zu einer Programmtheorie verbunden. In dieser wird die Einschätzung der ursächlichen Ausgangslage – also die identifizierten kausalen Zusammenhänge – vorgenommen, woraus dann Interventionsplanung und Evaluationsindikatoren abgeleitet werden.

Das Modell zielt darauf, die tatsächlichen Bedarfe und Bedürfnisse der Zielgruppe zu ermitteln und festzustellen, wo aus ihrer Sicht das Wohlbefinden eingeschränkt ist. Die Diagnosephase beginnt daher mit dem letztlich langfristig zu veränderndem Endpunkt. Nach der Formulierung der gewünschten Ergebnisse und Ziele wird in Richtung Ursachen zurückgearbeitet, um die jeweiligen Einflüsse systematisch zu erfassen (vgl. Abb. 1).

Die PRECEDE-Phase, die dazu dient, das logische Modell des Problems zu formulieren, differenziert sich genauer in verschiedene weitere Phasen (vgl. Green & Kreuter, 2005):

- Phase 1, die soziale Diagnose und Situationsanalyse. Ihr Fokus ist die (partizipative) Erfassung der Lebensrealität der Zielpopulation. Es sollen Indikatoren für die Lebensqualität erhoben und neben den Problemen auch Ressourcen und Prioritäten erfasst werden. Soziale und ökonomische Indikatoren (z. B. Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Wohnverhältnisse) werden auf Ebene der Population herangezogen, Indikatoren der subjektiven Lebensqualität bzw. des Wohlbefindens auf der Ebene des Individuums. Grundlegend ist dabei die Annahme einer reziproken Beziehung (vgl. Sozial-kognitive Theorie in Erklärungs- und Veränderungsmodelle 1: Einstellungs- und Verhaltensänderungen von sozialen Faktoren, der Lebensqualität und Gesundheit, weshalb die Elemente von Schritt 1 und 2 in Abbildung 1 als zusammenhängende Kreise dargestellt sind. Soziale Bedingungen wirken sich auf die Gesundheit aus und umgekehrt.

- Phase 2, die epidemiologische Diagnose. Hier geht es um eine objektive, wissenschaftsbasierte Perspektive auf den Gesundheitszustand der Zielgruppe. Dies beinhaltet zunächst eine Analyse von Gesundheitsindikatoren (z. B. Morbidität, Mortalität) in der Zielpopulation, um die dringendsten Gesundheitsprobleme zu identifizieren. Die Verbesserung der Gesundheit stellt das erwünschte Ziel der Intervention dar. Darauf aufbauend werden Verhaltens- und Umweltdeterminanten dieser Gesundheitsprobleme identifiziert. Beispielsweise beeinflussen Ernährung und Bewegung (Verhalten) sowie die Verfügbarkeit von Fast-Food-Restaurants (Umwelt) die Entstehung von Übergewicht. Ein Abgleich der Ergebnisse von Phase 1 und 2 verhindert die Entwicklung von Projekten, die den Betroffenen irrelevant erscheinen und dient dazu, die Plausibilität von Annahmen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge von Determinanten, Gesundheit und Lebensqualität zu prüfen.

- Phase 3, die Verhaltens- und Umweltdiagnose. Mit ihrer Hilfe werden diejenigen Faktoren identifiziert, die die in Phase 2 beschriebenen Verhaltens- und Umweltbedingungen erklären und damit Ansatzpunkte für eine Intervention darstellen. Die Analyse dieser Faktoren erfolgt entlang dreier Dimensionen, die als wesentliche Faktoren zum Initiieren und Aufrechterhalten einer Verhaltensänderung gelten (vgl. Green & Kreuter, 2005, S. 14 f.):

- Neigungsfaktoren (predisposing): Faktoren, die insbesondere die Veränderungsabsicht (un)wahrscheinlicher machen. Beispiele sind Wissen, Einstellungen und Werte.

- Befähigungsfaktoren (enabling): Ressourcen und Barrieren für Verhaltens- und Umweltveränderungen, die insbesondere von sozialen und strukturellen Gegebenheiten abhängen; z. B. Fähigkeiten, Verfügbarkeit von Ressourcen, Zugänglichkeit, Regeln.

- Verstärkungsfaktoren (reinforcing): Belohnungen und Feedback, die Einzelpersonen oder Gruppen im Zuge der Verhaltensänderung erhalten. Verstärkungen geben z. B. Peers, Familienmitglieder, Gesundheitspersonal oder Institutionen. Sie hängen ab von sozialen Normen und Einstellungen.

Insbesondere in Phase 3 ist es erforderlich, relevante Theorien zur Erklärung der Gesundheitsprobleme und -verhaltensweisen zu sichten. Da es sich um ein komplexes Wirkungsgefüge handelt, genügt hierzu i. d. R. nicht nur eine einzelne Theorie. Green und Kreuter beschreiben zentrale Theorien, die bedeutsame Neigungs-, Befähigungs- und Verstärkungsfaktoren erklären (2005, S. 152 ff.), um eine erste Orientierung zu schaffen. Bartholomew et al. (2015, S. 363) geben als Hilfestellung eine Übersicht über häufig genutzte Theorien in den vier PRECEDE-Phasen für verschiedene Einflussebenen. Auf Verhaltensebene spielen insbesondere die in Erklärungs- und Veränderungsmodelle 1: Einstellungs- und Verhaltensänderungen dargestellten Theorien eine Rolle.

- Phase 4, die administrative und politische Diagnose (Interventionsausrichtung). Hier beginnt die Konzeption der Maßnahme, mit der die zuvor als notwendig identifizierten Veränderungen erreicht werden können (Veränderungsmodell). Zunächst sollte auf der Makroebene geprüft werden, welche Institutionen, Organisationen oder ganze Kommunen eine Veränderung, insbesondere der Befähigungsfaktoren auf Umweltebene, unterstützen können.

Auf der Mikroebene werden Individuen, Familien und andere soziale Netze betrachtet, die die Verhaltensänderung unmittelbar beeinflussen können. In der Regel ist eine Kombination von Strategien erforderlich, die zum Kontext, den Bedürfnissen der Zielgruppe und den identifizierten Determinanten passen. Das Vorgehen besteht aus dem sogenannten Matching (Welche übergeordneten Programkomponenten benötigt es auf welchen Einflussebenen?), ‚mapping‘ (Welche Best-Practice-Beispiele bestehen bereits zur Veränderung der in Phase 3 identifizierten Faktoren?), ‚pooling‘ (Passen frühere Interventionen zu den Bedürfnissen der Zielgruppe?) und ‚patching‘ (Wenn es Lücken in bestehenden Interventionen gibt: Wie können diese ausgebessert werden?) (vgl. Green & Kreuter, 2005, S. 197).

Neben dieser theorie- und evidenzgestützten Auswahl geeigneter Strategien auf den relevanten Ebenen muss ein Abgleich mit Ressourcen und Rahmenbedingungen vorgenommen werden. Erst jetzt soll, z. B. bei knappen Mitteln oder mangelnder Kompetenz, nach synergistischen Lösungen, etwa Kooperationen, gesucht werden. - Nach Abschluss der vierten Phase sind das Programm und die erforderlichen Materialien konzipiert. Empfohlen wird vor der vollständigen Implementierung (Phase 5) der Intervention ein Pretest der Materialen.

- In den abschließenden Phasen 6 bis 8 geht es um die Programmevaluation (Evaluation). Stichworte für die Phase 6 (Prozessevaluation) sind Qualitätssicherung, Audits, Zertifizierungen und Akkreditierungen (Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement). Es geht um Informationen zum Verlauf des Programms; frühe Fehler können hier korrigiert werden, geplante und tatsächliche Umsetzung werden bewertet.

Die Impaktevaluation (7. Phase) bewertet die beobachtbaren Veränderungen in Verhaltens- und Umweltdeterminanten wie Wissen, Einstellungen oder Fertigkeiten. Insbesondere die in Phase 3 identifizierten Neigungs-, Befähigungs- und Verstärkungsfaktoren werden hier betrachtet. Ihre Veränderung stellt das Zwischenziel dar, um langfristige Programmziele erreichen zu können.

Die Ergebnisevaluation (8. Phase) erfasst die Veränderungen im Gesundheitszustand und der Lebenszufriedenheit der Zielgruppe. Hier schließt sich der Kreis des Modells durch die Rückkoppelung der in Phase 1 identifizierten Ziele zur Problembehebung. Durch das schrittweise Vorgehen wird so eine angemessene Auswahl von Outcomes für die Evaluation sichergestellt, für die bereits in Phase 5 ein Plan bestehen sollte.

Das Modell hat sich bei vielen Projekten auf nationaler sowie internationaler Ebene als nützlich erwiesen, um der Komplexität von Verhaltensänderungen gerecht zu werden. Häufig angewendet wurde es z. B. im Bereich der Krebsvorsorge (vgl. Saulle et al., 2020). Ein Beispiel aus Deutschland ist seine Anwendung als praxisorientierter Forschungsprozess für das BZgA-Pilotprojekt zum Einsatz von Social Media in der gesundheitlichen Aufklärung im Bereich Familienplanung und Sexualaufklärung (vgl. Quast, Gabriel, Hoewner & Jelitto, 2015). Beforscht wurden Nutzung und Interaktion der BZgA-Websites www.loveline.de und www.familienplanung.de mit der Zielgruppe Jugendliche, außerdem neuere Kommunikationskanäle wie beispielsweise Foren und Facebook-Fanpages.

Intervention Mapping

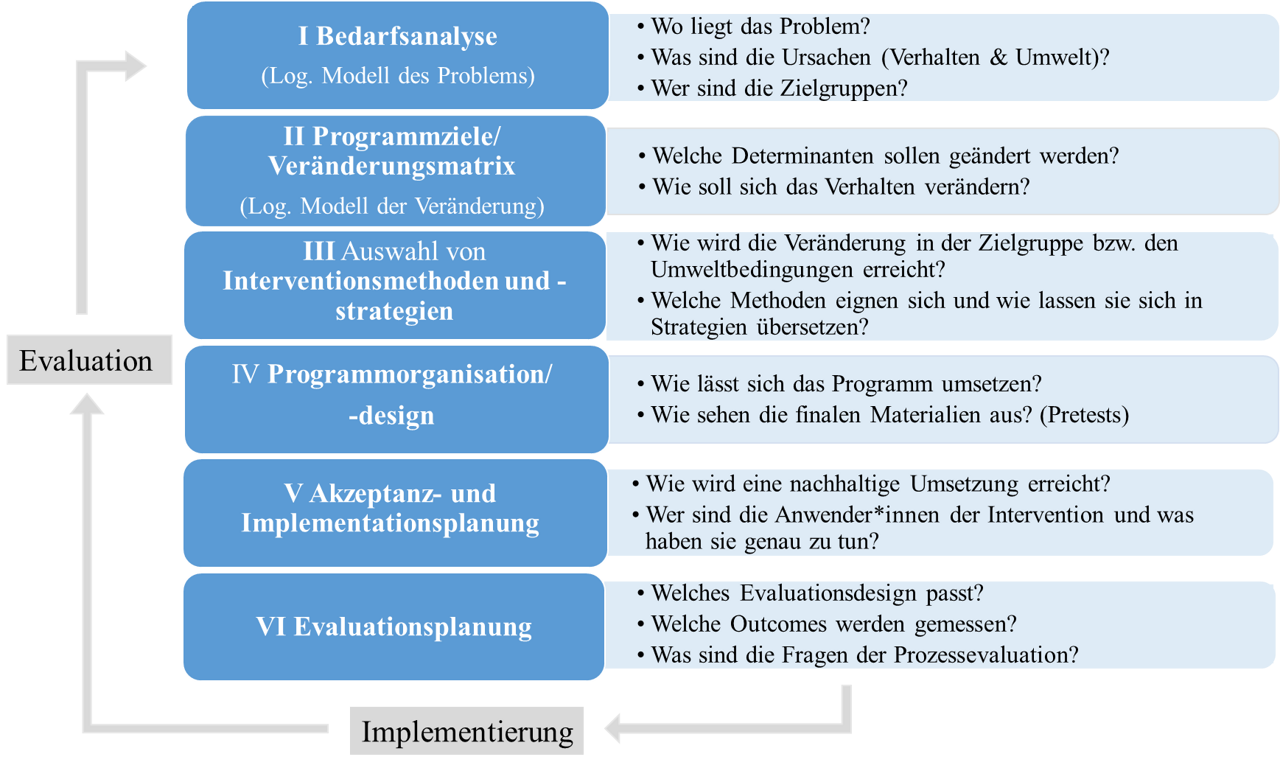

Das Intervention Mapping (IM) von Bartholomew Eldredge et al. (2016) verfolgt einen vergleichbaren schrittweisen Ansatz zur Interventionsentwicklung wie das PRECEDE/PROCEEDE-Modell von der Problemdefinition über die Programm- hin zur Evaluationsplanung. Die zugrundliegende Perspektive ist ebenfalls eine sozial-ökologische – es werden also Gesundheits- und Verhaltensdeterminanten auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet. Zudem zielt auch das IM auf eine Partizipation der Zielgruppe (Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger) und die interdisziplinäre sowie sektorale Zusammenarbeit der zentralen Stakeholder. Der Planungsprozess wird in sechs nachfolgend erläuterte Schritte gegliedert, bei denen im Vergleich zum PRECEDE/PROCEEDE-Modell eine stärkere Differenzierung der Programmplanung hinsichtlich der Ziele sowie Methoden vorgenommen wird (vgl. Abb. 2).

- Bedarfsanalyse: In Schritt 1 wird auf Basis einer Bedarfsanalyse ein logisches Modell des Problems aufgestellt. Dabei werden Gesundheitsprobleme, durch sie bedingte Einschränkungen der Lebensqualität sowie die Determinanten auf Verhaltens- und Umweltebene analysiert. In der Praxis wird häufig mit einem bestimmten Gesundheitsproblem wie Übergewicht oder Drogenkonsum begonnen. Wichtig ist, auch hinsichtlich der Definition aussagekräftiger Outcomes, die Verbindung des Problems mit den Auswirkungen auf die Lebensqualität und ihren ursächlichen Faktoren in den Blick zu nehmen (vgl. Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 228). Am Ende des ersten Schritts soll klar sein, welches Problem in welcher Gruppe besteht und was die zentralen Ursachen auf Verhaltens- und Umweltebene sind. Auf dieser Basis werden Zielgruppe sowie die übergeordneten Programmziele definiert: Was soll sich in Bezug auf die Gesundheit, gesundheitsbezogenes Verhalten und/oder gesundheitsbezogene Umweltfaktoren ändern? Zudem wird – bereits vor der Bedarfsanalyse – forciert, eine Planungsgruppe zu bilden, wofür praktische Empfehlungen zur Zusammensetzung und Organisation der Zusammenarbeit gegeben werden (vgl. Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 214 ff.).

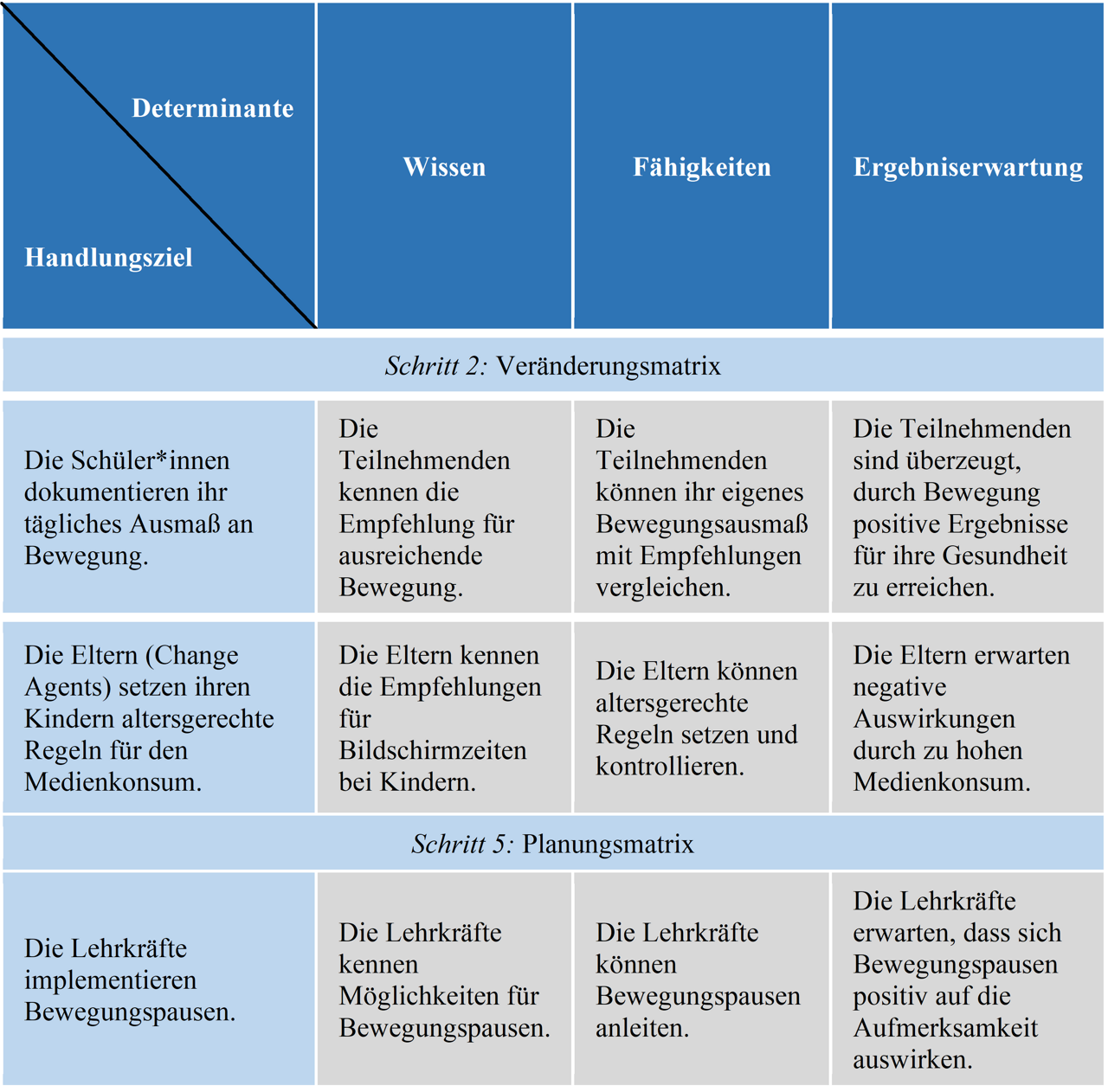

- Programmziele: Schritt 2 richtet den Blick darauf, wie eine Veränderung durch eine Maßnahme begründet werden kann. Außerdem werden die spezifischen Handlungsziele definiert. Die Frage ist, was sich ganz konkret im Verhalten der Zielgruppe und auf Umweltebene durch die Intervention verändern soll (z. B.: Die Teilnehmenden dokumentieren ihr tägliches Ausmaß an Bewegung.), welche Determinanten mit einer Verhaltensänderung zusammenhängen und wie sich diese verändern müssen, um das überordnete Ziel zu erreichen (logisches Modell der Veränderung). Kernstück dieses Schritts ist die sogenannte Veränderungsmatrix, in der die zu verändernden Determinanten auf Verhaltens- und Umweltebene den Handlungszielen gegenübergestellt werden (ein Beispiel ist in Tab. 1 dargestellt). Hieraus ergeben sich die Veränderungsziele, die beschreiben, was sich in den Determinanten konkret verändern muss, um das jeweilige Handlungsziel zu erreichen. Eine Besonderheit ist die Perspektive auf die Umweltdeterminanten. Es wird davon ausgegangen, dass für die Veränderung der Umwelt immer bestimmte Personen verantwortlich sind (sogenannte Change Agents). D. h. auf Umweltebene müssen wiederum personenbezogene Verhaltensdeterminanten beispielsweise bei Eltern oder Vorgesetzten verändert werden. Individuelle, vorrangig psychologische Determinanten, stellen damit den Schwerpunkt des IMs dar.

- Ausgestaltung des Interventionskonzepts: Die Veränderungsmatrix stellt den Ausgangspunkt für die Ausgestaltung des Interventionskonzepts in Schritt 3 dar. Das IM leitet dazu an, theoriebasierte Interventionsmethoden auszuwählen, die geeignet sind, die identifizierten Determinanten zu verändern. Unterschieden werden Methoden, die einzelne Bestandteile einer Intervention mit theoretischem Fundament darstellen von Strategien, welche die praktische, an den Kontext und die Zielgruppe angepasste Umsetzung der Methode meint (Bartholomew Eldredge et al., 2016, S. 17). Ein wesentliches Hilfsmittel des IMs stellen hierzu umfassende tabellarische Übersichten dar (ebd., S. 375–398), in denen auf Basis verschiedener Theorien eine Vielzahl geeigneter Interventionsmethoden zur Beeinflussung zentraler Verhaltens- und Umweltdeterminanten (z. B. Wissen, Risikowahrnehmung, Gewohnheiten, soziale Unterstützung, Organisationen) sowie Basismethoden (unabhängig spezifischer Determinanten) beschrieben werden. Zudem werden Erfolgsparameter benannt, die bei der praktischen Umsetzung in Strategien beachtet werden müssen. Für die Gesamtkonzeption muss in diesem Schritt außerdem ein erster Plan aufgestellt werden, in welchen Komponenten (Modulen), die jeweils mehrere Methoden umfassen können, die Intervention angeboten werden soll. Definiert werden zudem der inhaltliche und zeitliche Umfang, Vermittlungswege sowie die Abfolge der Programmkomponenten. Für die Ausgestaltung ist ein kontinuierlicher Abgleich der definierten Ziele und ausgewählten Determinanten mit der aktuellen Evidenz und bestehender Theorie erforderlich.

- Programmorganisation: Schritt 4 dient dazu, die erforderlichen Materialen zu erstellen und die Feinplanung der Struktur und Organisation vorzunehmen. Hierzu sollten sorgfältige Pretests mit der Zielgruppe und den Anwenderinnen und Anwendern durchgeführt werden, auf deren Basis Anpassungen vorgenommen werden.

- Implementationsplanung: Wie die tatsächliche Umsetzung der Intervention gelingen kann, wird gesondert in Schritt 5, der Implementationsplanung, beschrieben. Hierzu müssen zunächst alle Personen bzw. Institutionen identifiziert werden, die an der Umsetzung beteiligt sein sollen. Hauptaufgabe ist dann, analog zu Schritt 3, eine Planungsmatrix zu erstellen. Es wird definiert, was z. B. die Durchführenden (Beratende, Lehrkräfte usw.) machen sollen, um eine erfolgreiche Implementierung und Aufrechterhaltung sicherzustellen (Handlungsziele), und von welchen Determinanten diese abhängen (vgl. Tab. 1, letzte Zeile). Ziel ist es, die planmäßige Umsetzung der Intervention zu fördern und sich über die relevanten Bedingungen bewusst zu werden. Zentrale Methoden hierfür sind Schulungen, Anwendungsprotokolle und Vernetzungsaktivtäten. Es ist an dieser Stelle bedeutsam, die relevanten Personengruppen in die Planungsgruppe zu involvieren.

- Evaluationsplanung: Der abschließende Schritt 6 der „Intervention Map“ ist die Evaluationsplanung (Evaluation), die wie im PPM auf eine angemessene Prozess- und Ergebnisevaluation zielt. Hierzu soll definiert werden, welche Fragen durch die Evaluation beantwortet werden sollen und welche Indikatoren und Instrumente zur Erfassung geeignet sind. Auf dieser Basis wird ein Evaluationsdesign entwickelt, das die in den vorigen Schritten definierten Ziele und Determinanten abbildet und eine umfassende Beurteilung der Intervention ermöglicht.

Der IM-Ansatz wurde international in unterschiedlichen Kontexten genutzt, um Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu entwickeln (vgl. Kok, Peters & Ruiter, 2017). Auf einer Website (https://interventionmapping.com/references) werden die Publikationen gesammelt, die sich mit dem Planungsmodell befassen – im Mai 2021 waren es bereits knapp tausend Artikel.

In Bezug auf die Wirksamkeit der Interventionen sind eindeutige Aussagen schwierig, da die Evaluationsstudien sehr heterogene Effektmaße verwenden und der Vergleich IM-basierter mit „Standardinterventionen“ im Sinne kontrollierter Studiendesigns schwierig ist. Garba und Gadanya (2017) identifizierten in einem Review 22 IM-basierte Präventionsmaßnahmen, wobei nur 5 davon ein Effektmaß in Bezug auf die tatsächliche Verhaltensänderung berichteten. Die Interventionen bezogen sich auf die Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten, Grippe, Gebärmutterhals- und Brustkrebs, Schlaganfällen sowie aktivitätsbedingte Verletzungen.

Ein detailliert beschriebenes Anwendungsbeispiel für Deutschland ist das Programm „Komm mit in das gesunde Boot“, das auf die Förderung der körperlichen Aktivität, des Obst- und Gemüsekonsums sowie die Reduktion des Konsums zuckerhaltiger Getränke und Bildschirmmedien bei Kindern in den Settings Grundschule (Wartha, 2013) und Kindergarten (vgl. Wartha, Kobel, Lämmle, Mosler & Steinacker, 2016) abzielt.

Behaviour Change Techniques-Taxonomie

Die bisher beschriebenen Modelle leiten an, systematisch zu begründen, welche Determinanten verändert werden müssen. Nur das IM bietet dabei ein klares Raster, um geeignete Interventionsmethoden auszuwählen. Die einheitliche Benennung dieser Methoden in Interventionsbeschreibungen erleichtert es, Erkenntnisse aus Evaluationsstudien zu vergleichen und zu beurteilen, ob bestimmte Methoden mit dem Interventionserfolg zusammenhängen.

Zur Vereinheitlichung der Terminologie zu Interventionsmethoden (Behaviour Change Techniques − BCT) schlagen Michie et al. (2013) die BCT-Taxonomie vor. Sie wurde in einem mehrschrittigen Verfahren von einer multidisziplinären und internationalen Expertengruppe entwickelt. Die BCT-Taxonomie beschreibt 93 mögliche Interventionsmethoden zur Verhaltensänderung in 16 Bereichen, wie Ziele und Planung, Feedback und Belohnungen (vgl. Tab. 2). Jede BCT wird definiert und durch Anwendungsbeispiele erläutert. Die vollständige Taxonomie ist als App (für Android und Apple) kostenfrei verfügbar. Für die BCT-Bezeichnungen liegt eine deutsche Übersetzung vor, um auch hierbei Einheitlichkeit zu gewährleisten (vgl. Göhner, Küffner, Schagg, Faller & Reusch, 2016).

Die BCT-Taxonomie unterstützt die plangemäße Umsetzung von Interventionen und ihre Replikation, da eine exakte Beschreibung von Ziel und Inhalt einer Methode vorliegt. Zudem wird ein Klassifikationssystem geschaffen, das zur reliablen Erfassung von Interventionsmethoden im Rahmen von systematischen Übersichtsarbeiten genutzt werden kann. So sind auch eine nachträgliche Vereinheitlichung und Gegenüberstellung möglich. Allerdings ist dies maßgeblich von der Berichtsqualität und der Erfahrung der Forschenden abhängig (vgl. Abraham et al., 2015), weshalb insbesondere die Anwendung im Rahmen der Interventionsplanung und Veröffentlichung gefordert ist.

Die BCT-Taxonomie kann insbesondere zu einer Weiterentwicklung der Evidenzbasierung von Interventionen beitragen. Um die BCTs systematisch in den Entwicklungsprozess einzubinden, können Planerinnen und Planer auf das sogenannte Behavior Change Wheel (Michie, van Stralen & West, 2011; Link: www.behaviourchangewheel.com) zurückgreifen. Dies ist ein weiteres Planungswerkzeug, das ebenfalls darauf zielt, Verhaltensdeterminanten zu identifizieren. Hierbei wird bereits ein Rahmenmodell eines logischen Modells bereitgestellt.

Ziel der Arbeitsgruppe um Susan Michie ist es, einfache und zukünftig auch automatisierte Tools zu entwickeln, die systematisches, evidenzbasiertes Planen in der Praxis erleichtern. Daher wurde die BCT-Taxonomie zu einem Tool (BCT Theory and Technique Tool; Link: https://theoryandtechniquetool.humanbehaviourchange.org/tool) weiterentwickelt, das Veränderungsmechanismen durch die Zuordnung von BCTs zu Verhaltensdeterminanten beinhaltet. Es unterstützt damit logische Modelle der Veränderung, indem geeignete Methoden für zu verändernde Determinanten auf Grundlage der aktuell vorliegenden Evidenz ausgewählt werden können. Aussagen über die Evidenz wurden in einem mehrstufigen Prozess entwickelt, in den sowohl eine Literaturübersicht als auch Experteneinschätzungen eingingen (vgl. Johnston et al., 2020). In dem Tool werden Veränderungsmechanismen für bislang 74 häufig genutzte BCTs in einer Matrix visualisiert. Es wird farblich codiert, ob ausreichend Evidenz besteht, um zwischen ihnen und 26 Determinanten einen Zusammenhang annehmen zu können, der die Anwendung in einer Intervention begründet. Bisher konnten 51 potenziell effektive BCTs für 22 häufige Determinanten identifiziert werden. Für fast ein Drittel der möglichen Verbindungen wurde kein Zusammenhang bestätigt. Für einen Großteil der Verbindungen konnte zudem kein Konsens ermittelt werden, da entweder inkonsistente oder gar keine Studien vorlagen (vgl. Johnston et al., 2020, S. 13). Das Tool hilft demnach auch dabei, Forschungslücken zu Wirkmechanismen zu identifizieren.

Perspektiven

Inwiefern theoriebasierte Interventionen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überlegen sind, kann mit der bestehenden Evidenz nicht eindeutig belegt werden. Die Ursache hierfür ist jedoch nicht (ausschließlich) darin zu sehen, dass genutzte Theorien das zu verändernde Verhalten unzureichend erklären, sondern in der oftmals lückenhaften Beschreibung von Interventionen und den zugrundeliegenden Wirkmechanismen. So werden zwar oft Theorien als Grundlage benannt; wie genau sie aber für die Interventionsplanung genutzt wurden, bleibt häufig offen.

Hinzu kommen Schwächen in der Anpassung an Kontextbedingungen sowie der Evaluation, die die Wirkmechanismen mit einem adäquaten Studiendesign abbilden sollte. Ein Vorgehen entsprechend der vorgestellten Modelle kann diesen Schwächen begegnen. Es dient dazu, einen komplexen Problembereich besser zu verstehen und gezielt so zu priorisieren, dass eine Interventionswirkung wahrscheinlicher wird. Auch verbessert sich die Möglichkeit der Replizierbarkeit. Zu beachten ist, dass es gleichzeitig einen höheren Zeit-, Personal- und Kostenaufwand bedeuten kann. Da hierdurch jedoch bessere Ergebnisse zu erwarten sind, stellt es einen lohnenden Aufwand dar.

Sowohl das PRECEDE/PROCEED-Modell als auch das IM bieten praktische Hinweise mit zahlreichen Beispielen und zeigen auf, welche Aspekte einer besonderen Berücksichtigung bedürfen. Insbesondere das IM stellt einen sehr technischen Prozess dar. Der Forderung nach eigenen Studien für den Planungsprozess kann aufgrund fehlender zeitlicher und finanzieller Ressourcen nur selten nachgekommen werden. Deshalb nimmt die Prüfung der bestehenden Evidenz und relevanter Theorien einen bedeutsamen Stellenwert für die Begründung aller notwendigen Schritte von der Beschreibung des Problems bis zu seiner Lösung ein.

Planungsmodelle wie das Intervention Mapping sowie einheitliche Taxonomien von Interventionsmethoden können die Weiterentwicklung von Theorie- und Evidenzbasierung in Prävention und Gesundheitsförderung vorantreiben. Die Umsetzung ist komplex und sollte interdisziplinär erfolgen. Eine grundlegende Einführung in die zentralen Konzepte des systematischen Planens, unabhängig von einem bestimmten Planungsmodell, gibt z. B. Schlicht (2018).

Auch wenn die in diesem Beitrag vorgestellten Planungsmodelle einen auf den ersten Blick linearen Prozess vorschlagen, ist zu beachten, dass ständige Rückkopplungsschleifen zwischen den Schritten notwendig sind. Wichtig ist eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis, um einerseits ein zielführendes Wirkmodell mit angemessenen Methoden und entsprechender Evaluation zu entwickeln. Andererseits soll die tatsächliche Anwendbarkeit im Zielkontext entsprechend der Zielgruppe und Rahmenbedingungen sichergestellt werden.

Literatur:

Abraham, C., Wood, C. E., Johnston, M., Francis, J., Hardeman, W., Richardson, M. & Michie, S. (2015). Reliability of identification of behavior change techniques in intervention descriptions. Annals of Behavioral Medicine, 49(6), 885–900. doi:10.1007/s12160-015-9727-y.

Bartholomew, L. K., Markham, C., Mullan, B. & Fernández, M. E. (2015). Planning models for theory-based health promotion interventions. In K. Glanz, B. K. Rimer & K. Viswanath (Hrsg.). Health behavior. Theory, research and practice (S. 359–387). San Francisco: Jossey-Bass.

Bartholomew Eldredge, L. K., Markham, C. M., Ruiter, R. A. C., Fernández, M. E., Kok, G. & Parcel, G. S. (2016). Planning health promotion programs. An intervention mapping approach (Fourth edition). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

De Bock, F. & Rehfuess, E. (2021). Mehr Evidenzbasierung in Prävention und Gesundheitsförderung: Kriterien für evidenzbasierte Maßnahmen und notwendige organisationale Rahmenbedingungen und Kapazitäten. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 64(5), 524–533. doi:10.1007/s00103-021-03320-1.

Fuchs, R. (2003). Sport, Gesundheit und Public Health (Sportpsychologie, Bd. 1). Göttingen: Hogrefe.

Garba, R. M. & Gadanya, M. A. (2017). The role of intervention mapping in designing disease prevention interventions: A systematic review of the literature. PloS One, 12(3), e0174438. doi:10.1371/journal.pone.0174438.

Göhner, W., Küffner, R., Schagg, D., Faller, H. & Reusch, A. (2016). Behavior change techniques taxonomy version 1 (Deutsche Übersetzung der Taxonomie von Michie et al., 2013). Zugriff am 26.05.2021 unter www.zentrum-patientenschulung.de.

Green, L. W. (o. J.). The Precede-Proceed Model of Health program planning & evaluation. Zugriff am 31.05.2021 unter http://lgreen.net/precede.htm.

Green, L. W. & Kreuter, M. W. (2005). Health program planning. An educational and ecological approach (4th ed.). Boston, Mass.: McGraw-Hill.

Johnston, M., Carey, R. N., Connell Bohlen, L. E., Johnston, D. W., Rothman, A. J., Bruin, M. de, Kelly, M. P., Groarke, H. & Michie, S. (2020). Development of an online tool for linking behavior change techniques and mechanisms of action based on triangulation of findings from literature synthesis and expert consensus. Translational Behavioral Medicine. doi:10.1093/tbm/ibaa050.

Kok, G., Peters, L. W. H. & Ruiter, R. A. C. (2017). Planning theory- and evidence-based behavior change interventions: A conceptual review of the intervention mapping protocol. Psicologia, Reflexao E Critic, 30(1), 19. doi:10.1186/s41155-017-0072-x.

Michie, S., Richardson, M., Johnston, M., Abraham, C., Francis, J., Hardeman, W., Eccles, M. P., Cane, J. & Wood, C. E. (2013). The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques: Building an international consensus for the reporting of behavior change interventions. Annals of Behavioral Medicine, 46(1), 81–95. doi:10.1007/s12160-013-9486-6.

Michie, S., van Stralen, M. M. & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6, 42. doi:10.1186/1748-5908-6-42.

O'Cathain, A., Croot, L., Sworn, K., Duncan, E., Rousseau, N., Turner, K., Yardley, L. & Hoddinott, P. (2019). Taxonomy of approaches to developing interventions to improve health: A systematic methods overview. Pilot and Feasibility Studies, 5, 41. doi:10.1186/s40814-019-0425-6.

Quast, T., Gabriel, M., Hoewner, J. & Jelitto, M. (Hrsg.) (2015). Social Media in der gesundheitlichen Aufklärung. Ergebnisse aus einem Pilotprojekt der BZgA in den Themenfeldern Familienplanung und Sexualaufklärung (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 48). Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Saulle, R., Sinopoli, A., Paula Baer, A. de, Mannocci, A., Marino, M., Belvis, A. G. de, Federici, A. & La Torre, G. (2020). The PRECEDE-PROCEED model as a tool in Public Health screening: A systematic review. La Clinica Terapeutica, 171(2), e167-e177. doi:10.7417/CT.2020.2208.

Schlicht, W. (2018). Gesundheit systematisch fördern. Von der Absicht zur Realisierung (Essentials). Wiesbaden: Springer.

Wartha, O. (2013). Theoriegeleitete Entwicklung und Implementation einer schulbasierten Intervention zur Gesundheitsförderung. Dissertation. Universität Ulm: Ulm.

Wartha, O., Kobel, S., Lämmle, O., Mosler, S. & Steinacker, J. M. (2016). Entwicklung eines settingspezifischen Gesundheitsförderprogramms durch die Verwendung des Intervention-Mapping-Ansatzes: „Komm mit in das gesunde Boot – Kindergarten“. Prävention und Gesundheitsförderung, 11(2), 65–72. doi:10.1007/s11553-016-0531-8.

Internetadressen:

Zusammenfassung und weiterführende Informationen IM: https://interventionmapping.com

Sammlung IM-Publikationen: https://interventionmapping.com/references

Behaviour Change Wheel: www.behaviourchangewheel.com

BCT Theory and Technique Tool: https://theoryandtechniquetool.humanbehaviourchange.org/tool

Datenbank zu BCT-Interventionen: www.bct-taxonomy.com/interventions

Verweise:

Determinanten der Gesundheit, Erklärungs- und Veränderungsmodelle 1: Einstellungs- und Verhaltensänderung, Evaluation, Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger, Prävention und Krankheitsprävention, Public Health Action Cycle / Gesundheitspolitischer Aktionszyklus, Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement

Suche

Suche